閱讀時間 10 分鐘

早安!

消費性電子展(CES)結束了。我現在移到舊金山,等待參加由矽谷媒體 The Information 舉辦的孵化器。若主辦方允許,我會分享孵化器的心得。

今天嘗試新主題,訪談剛結束創業的林宜儒。林宜儒共同創辦了 KumaWash,一個「到府收件」的洗衣服務公司。顧客把髒衣服裝到專用的洗衣袋中,用 app 呼叫,KumaWash 就會來收取。隔幾天之後送回。在眾多類似的服務之中,KumaWash 獨樹一幟,是唯一從洗衣、物流、到網路介面都一手包辦的垂直整合模式。我雖然自己沒機會用,但聽過顧客不錯的評價。

然而在創業兩年之後,KumaWash 於去年 11 月收攤了。那時我聯絡宜儒,邀約他等心情平復之後,跟會員分享他一路走來的心得。希望讓台灣跟矽谷一樣,有更多人願意勇於分享經驗,互相提攜。

以下是我們的訪談內容。

先說一下關掉 KumaWash 的心情。

這次跟以往網路創業不太一樣。以前電腦收一收,各奔東西就好(笑)。這次是實體,要處理洗衣機、機車,還有洗衣廠。

還好我們後來找到一家企業接手,對老顧客也算有了交代。

我們回到兩年前的時刻。你已經共同創辦網路媒體 INSIDE,接著是食譜社群「愛料理」(iCook),怎麼會選擇洗衣服務做為下一個創業題目?

之前我一直做網路行銷,很少碰實體商業。到了 30 歲的關卡,想做一個摸得到的東西。剛好合夥人提議開網路化的洗衣店。而且我們三個創辦人都不喜歡洗衣服,所以覺得如果成功,不用洗衣服也不錯。

KumaWash 最大的特色是垂直整合,包辦洗衣、app、網站,甚至連車隊都自己建立。一開始就規劃這麼「重」的模式嗎?

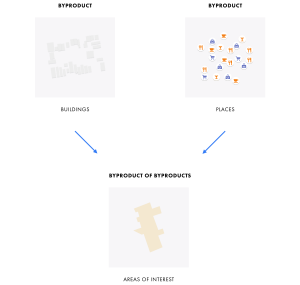

不是。最初我們想做的像 Uber 或 Airbnb,單純的媒合平台,媒合供給與需求。供給方我們規劃找既有的洗衣店,由他們提供閒置產能。而我們負責在網路上行銷,找到使用者。再串起第三方物流車隊。

很快的我們就發現自己太天真了。原來做 Uber 或 Airbnb 並不簡單。洗衣店家不願意跟我們合作,因為當時我們連商標、簡報都沒有。物流業者也無法配合我們特殊的需求。我們發現許多體驗或營運上的細節無法假手他人。

於是我們大膽的想像「自己開洗衣店!」

先在這裡停一下。店家為何沒有興趣合作?他們沒有閒置產能嗎?

對。有些店生意不錯,不需要更多生意。

此外,我們的洗衣服務也跟一般洗衣店很不同。一般洗衣店收的是「家中無法洗的衣服」,例如西裝、皮衣、大衣。我們洗的是「家裡會洗的衣服」,包括內衣、襪子等,也就是可以水洗的衣服。我們要取代的是洗衣機,節省顧客在家等待洗衣機的時間。於是我們自己建洗衣廠、洗衣店。

圖:KumaWash

而一般第三方物流的服務品質也不夠精細。例如我們希望營業到半夜,符合現代人晚歸的生活型態。但收貨員要深夜敲顧客的門,必須展現充分的專業感。一般物流業的跑腿不適合。我們需要的人是經由我們,穿著 KumaWash 制服,能照流程溝通的員工。所以最終我們建立了自已的物流車隊。

我們從做單純的媒合平台,最後變成全部自己做,有平台、洗衣廠與物流車隊。

這聽起來不容易靠自己學。有業內人士的幫助嗎?

前面提到我們專攻水洗,跟一般洗衣店不同,所以我們自我要求必須「在水洗上做到頂尖」。因此我們先自學水洗的方法,去上課、看書,做大量的實驗。等到累積了相關知識之後,再請教前輩與專業顧問。

自己實驗其實最紮實,也很有趣。我們先把衣服用各種常見的污染物弄髒,包括可樂、機油等,再試各種洗劑。包括有名的、無名的、新品牌、舊品牌,甚至連一般洗衣廠的獨門配方都拿來試驗。這樣才定下了第一代洗程。

這一步花了蠻多時間。接著還要設計摺衣服與收衣服的流程,也需要實驗。光是摺衣服的內包裝我們就換過 6 次。

最大的瓶頸則是燙衣服。燙衣服完全無法機械化、規模化。我們學燙衣服三個月,燙一件可能需要 6 分鐘;一位學 20 年的師傅則需要 3 分鐘。但這就到頂,無法再優化了。它是一個瓶頸,也影響了產品的定價。

除了洗的衣服類型不同,KumaWash 的服務流程也跟傳統不同。顧客必須用 app 下單,由你們去收,洗完之後再送回。顧客接受這種新作法嗎?

所以我們試營運半年多,全都花在教育市場。畢竟一般人可能一個月送洗不到一次。但我們想要替代家裡的洗衣機,就需要教育顧客「把平常在家洗的衣服盡量送來」。我們要說服顧客把省下來的時間拿去看電影、喝咖啡。

我們的創新太多,一開始顧客不太理解。許多人送來的衣服有一半是不能水洗的。

另一個創新是「以袋計價」。我們提供洗衣袋,只要裝的下都算一袋的價錢。但許多客人不斷問我們:一袋可以裝幾件?襪子跟內衣可以送嗎?

其實都可以。而且為了避免不同客人的襪子混雜,我們每一次只洗一袋衣服衣物,是一種專屬服務。這跟傳統洗衣店都混在一起不同。

又是新的服務,又是專屬服務,直覺上應該要走高價路線。一般人不會想要閒置家中的洗衣機,但高收入族群可能願意花錢省時間?

一開始的確走高價策略。我們在 2015 年 8 月測試價格敏感度,發現每袋 700 跟 1,000 塊的接受度較高。所以我們剛開始定價 1,290 元。我覺得在營運、品質、流暢度都還在摸索時,寧願貴一點、顧客少一點,讓我們有時間培養團隊、穩定流程,也可以用服務來彌補疏失。

上線後半年,我們推出訂閱制。月費會員不但享有會員價,會費還可以折抵消費。同時定價由 1,290 元降到 990 元。沒想到生意翻了 3 倍,訂閱制也讓重複客增加,讓我們深受鼓舞。

其中,6 成的訂單來自信義、松山、大安、中山等市中心區。價格下調後供不應求。至少台北市中心的居民能夠接受「每次洗衣服付不到 1,000 元」。此時我們的五顆星評價也大量出現。

需求存在,但利潤太低,也就是成本太高。是因為流程充滿變異性,難以標準化,造成人力成本降不下來?

對。在全盛時期我們總共有 40 個全職員工。其中總部約 15 人,洗衣服現場約 10 人,車隊有 10 幾個人。大部分是全職。

人力費用降不下來造成毛利率低。每洗一袋 990 元還賺不到 300 元。同時在規模化過程中,需要更多資本投入,包括買洗衣機、招人等,邊際成本沒辦法下降。也就是客戶增加時,成本會相應的增加。

對成本我有深刻的體會。O2O 跟軟體不一樣,沒有很強的槓桿。一般人洗衣服要花兩個小時,透過 KumaWash 外包給專業者,可以減少到 40 分鐘,但就無法再減了。邊際成本無法隨時間、年資增加而下降。我們只是把勞務時間轉嫁,卻無法規模化。除非挹注海量資金,做自動化,但那是漫長的路。

後來為了快速規模化,我們也發展出加盟的模式。

但加盟仍然是轉嫁,無法降低邊際成本?

對,發展加盟不是為了降低成本,而是為了擴大業務的類型。其實一開始我們就不打算只做洗衣,而是希望透過固定的洗衣建立更大的服務平台。由於我們掌握物流車隊,就有機會定期拜訪顧客。平均一個客人一個月要拜訪 4 次,少則 2 次。

洗衣讓我們拿到一張門票,可以經常去顧客家裡。也讓我們更了解顧客的家庭習慣。如果 KumaWash 能持續下去,或許能擴大可能性。我一開始從網路走到實體,夢想就是發展品牌到家的最後一哩路。

有了加盟商,就無法完全掌控流程。你們如何控管品質?

那時我們考慮兩種加盟模式。一種是大型加盟。也就是加盟者掏出 200 萬,開一家洗衣店,每個月營收 200 萬,盈餘 20 萬。另一種是 Uber 模式,開放個體戶參加,用家裡的洗衣機。只要花 5 萬買台洗衣機就可以了。

我們選 Uber 模式。結果迴響不錯,光板橋就有 600 多人申請加盟。還蠻多人需要一個在家中就能做的兼職。我們估計加盟者若每個月洗 50 袋衣服,可以賺 1 萬元。

接下來有許多挑戰,包含教育訓練以及維繫消費者的滿意度。我們設計了制度、課程、流程,也試營運兩個月,在板橋接了幾百單。顧客基本上都能接受。他們可以評價洗衣服的人,淘汰不適任的加盟者。

最後不繼續做下去有兩個原因。第一個是資金。要擴大這種模式需要燒很多錢,我們沒有。

第二個是我們問自己:真的想把青春投注在洗衣業嗎?洗衣服、到府物流真的是我們三個創辦人的終生志向嗎?我們那時很掙扎。

聽起來是實體做得越深,離網路越遠,讓你們開始自我懷疑。接下來我要想問兩個「要是當初 . . . 就好了」的問題:

1. 如果現在的你要提供建議給當時決定做網路洗衣的林宜儒,你會說什麼?

好問題。唔。

首先,不要自己蓋洗衣廠。要善用網路來連結社會資源,利用網路的去中心化、去中間化。這也是我真正擅長的。

當初的試營運很關鍵,應該做細一點。在招募第一批會員時就應該收錢,就像做群眾募資一樣。驗證了市場需求之後,再拿這些真實的資料跟洗衣店談判,或許就不用自己建了。或許當初路應該反過來走,先拿下乾洗的市場,再回過頭做水洗。

另外,要注意勞工成本。我們的待遇優於勞基法。但管理勞力密集的公司,最重要的是成本管理。可是這不符合我們的初衷。我們原本想打造像 Uber、Airbnb 一樣的網路品牌,而不是整天在想開店、招募加盟商。

2. 下一題:如果你要給 2 年前還在考慮創業題目的林宜儒建議,會是什麼?

如果最終要做物流,就不要繞遠路。應該直接做訂閱制的物流到府服務。我們先從洗衣服培養顧客習慣開始,繞太遠了。

當初我選題目時,重視三點:直接的金流、民生需求、國際化的題目。現在我會重新排序:國際化第一。不是從本土出發,而是從第一天就是國際的服務,甚至不需要是講中文的服務。

第二個仍然是要有金流,但要看得到指數型成長。邊際成本必須能隨著規模化持續降低,最好趨近於零。

第三個是能提供真正的價值。就像看完科技島讀後能讓自己覺得更好。

結束 KumaWash 有捨不得,有難過,也有受傷。無數個夜晚都有疑惑。實體世界跟網路很不一樣。所以下一次我盡可能想抓住數位的機會。因為軟體才有槓桿 — 我一個人就可以做出讓 100、1,000 甚至 100 萬人使用的軟體。實體無法。

我們最近在看區塊鏈、智能合約、分散式應用。下一步應該會是跟區塊鏈有關的國際服務。從我擅長的地方重新出發。