收聽時間 27 分鐘

Hi,

新的科技島讀音頻出來囉!(可在 Soundcloud 或 iTunes 上訂閱科技島讀)。這次由我一個人主講。內容是延伸討論這一週我分析的「Chrome 瀏覽器內建廣告阻擋」的新聞。

新的形式,歡迎大家聽完後給我意見。如果你喜歡島讀的音頻,也請在 SoundCloud 與 Podcast 上留下評價!

周欽華

大綱

網路廣告人人厭。例如蓋版廣告、自動播放影音廣告等。許多人因此避用手機瀏覽器。這對 Google 形成遠慮近憂。為了提升網路體驗,最近 Google 做了兩件事:

- 在 Chrome 瀏覽器裡內建廣告阻擋過濾器;

- 加強推廣網頁以及 email 的「加速行動網頁」(AMP) 範本。

消除惡質廣告當然是好事。但也讓網路更集中化,更像 Facebook 裡井井有條的世界。集中帶來效率,也扼殺了自由。

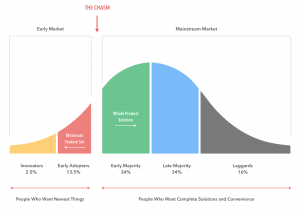

網路的集中化只是冰山一角。不論是美國的 GAFA(Google、亞馬遜、Facebook、蘋果)或中國的 BAT ,都已經成為高度集中化的平台,進入成長高原期,留給其他人的市場越來越少。因此下一代創新必須尋找去中心化(decentralization)的空間才有契機。這就像在星際科幻片中,帝國經常控制著全宇宙;唯有最混亂的區域才能孕育反抗軍。今天最有希望的反抗基地,是加密網路(cryptonetwork)。

討論新聞:Chrome 瀏覽器阻擋廣告│去中心化的意義 by 科技島讀

延伸文章:

- Why Decentralization Matters by Chris Dixon

- Chrome 引入阻擋廣告功能|衛報退出 Facebook Instant Article by 科技島讀

- Facebook 應媒體要求降低 Instant Article 廣告控管 by 科技島讀

- Facebook 改變演算法,強調有意義的互動 by 科技島讀

- 網路創業的終結|比特幣大跌又漲|加密貨幣眾籌(ICO)遭駭 by 科技島讀

- Facebook 併購 tbh by 科技島讀

- Instagram Stories 人數超過 Snapchat by 科技島讀

科技島讀提供音頻聽眾優惠囉!只要在科技島讀購買頁上的優惠碼欄位填「podcast」 ,首月可折抵 50 元(限初次訂閱者)。