閱讀時間 8 分鐘

早安。

先恭喜台北市成功舉辦世界大學運動會。套一句國父孫中山的話:「無論哪一件事,只要從頭至尾徹底做成功,便是大事。」尤其在現今的台灣,能把一件事從頭至尾做好,更是不容易。

針對昨天的 Y Combinator 創業團隊分析,有位會員回報台灣的蜂鳥食堂也是從食材到送餐一手包辦,類似昨天提到的 Dahmaken,供各位參考。

今天討論企業經營與人工智慧。

進入正題。

Uber 挖角 Expedia CEO

Uber CEO 之爭終於塵埃落定。Uber 正式宣佈由訂房網站 Expedia 的 CEO Dara Khosrowshahi 爆冷門出線。原本聲望較高的兩位候選人,奇異電器的 Jeffrey Immelt 與 HP Enterprise 的 Meg Whitman 雙雙落馬。

Khosrowshahi 面前的任務非常艱鉅,必須處理跟 Waymo 的訴訟、混亂的企業文化、董事會內鬥,還要想辦法上市。除此之外,他的背後還有前任 CEO Kalanick 在背後想要垂簾聽政,著實不容易。

不過,風險就是機會。市場預估 Uber 拿出的報酬超過 2 億美金。想必 Khosrowshahi 咬咬牙就能撐過去了。

在美國,這種救世主(turn around)CEO 是一種專業。許多專業經理人跟私募基金特別喜歡接手陷於危機內的公司。因為代表 CEO 有很大的發揮空間。一方面,股價已經被壓低,華爾街的期待值不會太高。另一方面,通常董事會會給 CEO 充分的人事權跟裁量權,可以大刀闊斧的改革,或是向外採購。如果是製造業,通常此時工會姿態也比較低,願意共體時艱。

之前科技業類似的例子包括去 Yahoo! 的 Marissa Mayer,以及去 HP 的 Meg Whitman。她們肩負拯救公司的任務,上任後都是先裁員再併購公司。Uber 這次的狀況更極端,目前有了 CEO,但 CFO、COO、CTO 全部從缺,被諷為「率先進入無人駕駛時代的經營層」。因此新 CEO 的空間就更大了。

好消息是 Uber 的基本面應該是可以獲利的。Uber 的單位經濟(unit economics)根本是印鈔機,因為它基本上就是媒合平台,成本很低。目前賠錢只是因為要燒錢搶佔市場。若 Khosrowshahi 專心整治公司,目標只是上市的話,其實不需要買太多新公司。

另一個好消息是 Khosrowshahi 過去管理 Expedia,跟 Uber 一樣都是聚集者(aggregator)型的服務。Expedia 聚集旅館,Uber 聚集司機;兩者都是建立市集,讓消費者可以更方便的選購房間或是叫車。

那麼 Khosrowshahi 上任後,會像前任 CEO 一樣,繼續燒錢,為了搶佔市場在所不辭?還是會穩紮穩打,專注在主要的歐美市場?這也牽涉到 Uber 會否退出東南亞市場。紐約時報從 Expedia 的歷史中觀察:

訂房網站 Expedia 當年是採用「貿易商模式」(merchant model)。在此模式下,當你訂一家旅館,你會先付錢給 Expedia,Expedia 先拿走一定的利潤,再代表你向旅館訂房間。Expedia 的利潤非常驚人 — 你付的費用超過 25% 進入 Expedia 口袋。

但地平線上冉冉升起了一個顛覆者 . . . 在 2000 中期,一個小的阿姆斯特丹網站叫 Booking.com 將反轉這個模式。

. . . Booking.com 採用所謂的「仲介制」(agency model)。它讓旅館自己決定佣金 — 最少可以到 12%。而且它讓旅客可以到了旅館才付錢,而不是在網路上就先付。

原本 Expedia 有機會併購 Booking.com,但正是 Khosrowshahi 決定放棄併購,結果被 Priceline 集團買走,後來成為最大的旅館訂房平台。

Khosrowshahi 當時覺得 Booking.com 的模式利潤太低,跟 Expedia 的模式衝突。但他沒有看到 Booking.com 的利潤低是因為門檻較低,旅館可以自己上架平台(self-serve)而不用再跟平台有緊密的資料連結(我分析過 Priceline 集團)。

結果 Booking.com 上的旅館數快速增加,包括大型連鎖旅館與小型精品旅館,因此吸引更多旅客使用。最終 Booking.com 成為一家巨無霸。

這個錯誤顯現了 Khosrowshahi 的保守,跟 Uber 前任 CEO 的野心截然不同。前任 CEO 的野心直追亞馬遜的貝佐斯,畢生夢想就是讓 Uber 壟斷所有類型的交通運輸,因此肯定不會放過併購 Booking.com 的機會(如果他是 Expedia 的 CEO)。但新任 CEO 是穩紮穩打,重視利潤與組織架構的經理人,就會猶豫。

不過,在此時,或許保守的經理人比較適合 Uber。現在 Uber 的第一要務是取得各方的信任,包括華爾街、股東、員工以及司機們的信任。Khosrowshahi 有長期經營上市公司經驗,個性「公平與親切」,應該是對症下藥。

從台灣的角度,我看到的是矽谷的板凳深度非常的深。即便是管理估值數百億的公司,也有許多人才可以替換,甚至有專職的網路企業救援投手。這是矽谷從 AOL、Yahoo!、Google、Facebook 以降,兩代人所累積下來的知識與經驗。

台灣離此還有一段距離。除了電腦時代的 PChome 之外,我們還沒有出現領袖級的網路企業,因此還不能開枝散葉,傳承累積。

但已經有一些新秀開始發芽成長了。

台灣新創 Appier 募資 10 億元新台幣

台灣新創 Appier 宣布 C 輪的 3,300 萬美金募資。根據數位時代報導:

新創公司沛星互動科技(簡稱 Appier),宣佈獲日本軟體銀行集團(SoftBank Group)、LINE、NAVER、新加坡經濟發展局投資私人有限公司(EDBI)與香港尚乘集團(AMTD Group)等企業共同挹注 3,300 萬美元 C 輪資金(約 10 億新台幣)。

Appier 在種子與 A、B、C 輪募資後,已共獲得超過 8,200 萬美元(約 24.8 億新台幣)資金挹注。

這是台灣軟體企業難能可貴的好成績。

就我所知,台灣網路企業目前募資額最高的是 iTutorGroup(TutorABC)、 EZTABLE 與 Appier 三家(歡迎指正)。其中,iTutorGroup 的總部在上海,不太「像」台灣公司。後兩家的總部在台灣。

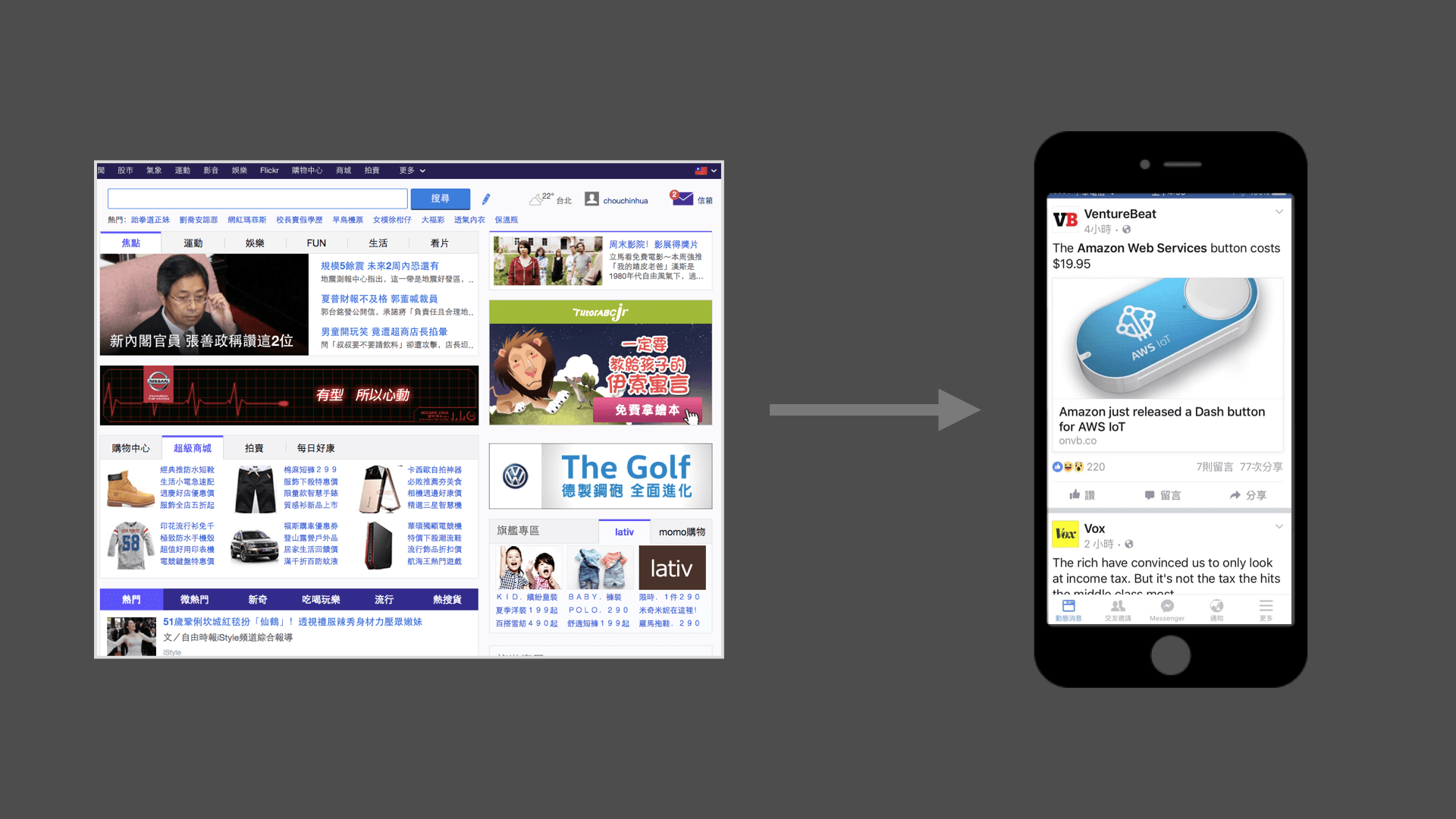

從資料上來看,Appier 最重要的業務是優化廣告投放。它擁有的主要技術為跨螢追蹤,也就是透過數據,辨識出手機與電腦背後的使用者身分;以及針對即時競價(Real Time Bidding)廣告的投放系統。舉例來說,透過數據,Appier 的系統能夠辨識一個人每天早上都會通勤上班。因此在早上當系統發現使用者即將通勤時,就可以在合作的 app 畫面中推送通勤路上的咖啡店的廣告。

不過,某些業內的人可能會質疑:「這不過就是廣告投放公司嘛,為何能募到那麼多錢?」從資料上的確看不出 Appier 的技術優越性(不代表沒有)。但募資與估值常常不是看實際的技術,而是看呈現的願景。

而 Appier 呈現的願景的第一段是人工智慧。更精確的說是機器學習(machine learning)。機器學習是一種辨識模式(pattern)並做出預測的方式。只不過是由電腦透過大量數據去尋找模式,而不是由人類。例如 Google Photos 可以快速辨識出所有你的配偶的照片。

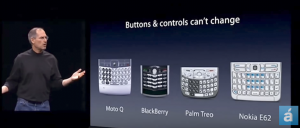

因此從 Appier 的網站上看,它的訴求是現代顧客留下的數據越來越多,每一個螢幕的數據各不相同,而每一家企業在乎的數據也不一樣。此外,即時競價的變動也是「一秒幾十萬上下」,因此無法用傳統的人工方式操作廣告投放。甚至必須用電腦不斷找出新的、有效的操作方式。這就必須動用人工智慧,因此必須找 Appier。

然而光是宣揚技術的優越性,仍然不足以支撐如此高的估值,吸引一線的創投基金。募資願景的另一個重頭戲,是必須論述市場是「贏家通吃」的。唯有證明市場是贏家通吃,才能說服投資者「趕快投資我,我是領先者,未來市場都是我的」。

所以 Appier 應該也會在募資時強調,人工智慧平台是一個贏家通吃的市場。誰最快累積最多客戶、獲得最多資料,就能有極大的優勢。而 Appier 擁有頂尖的人才(創辦人來自哈佛與史丹佛的無人車團隊),放眼東南亞沒有對手。且總部位於台灣,在區域內也擁有最佳的軟體人才,因此「快來投資吧」。

注意上面一段是我猜想的,我當然沒看過 Appier 的募資簡報。我的重點是要說明,為何同樣是廣告投放,不同的願景可以獲得巨大的估值差異。

Appier 最近推出了 Aixon Platform,目標不再是幫助企業分析顧客資料,而是分析企業內部資料,幫助企業做營運上的決策。這個業務比較新,應該營收佔比不大。但新業務能夠支撐願景,說明他們的人工智慧引擎除了廣告投放之外,未來還有許多應用層面。

Appier 這次募資另一個聰明的地方就是分散了資金來源的區域,顯現目標是海外擴張。其中,軟體銀行與 NAVER 代表日本與韓國,EDBI(與上一輪的淡馬錫)來自新加坡,代表東南亞市場,而尚乘集團則代表香港市場。

這種「台灣出發、亞洲資金、目標東南亞」的策略,似乎慢慢變成台灣網路新創的一種標準打法。除了 Appier 之外,EZTABLE 與 17 直播都是循此模式。

LINE 針對這次募資的新聞稿就很明顯反映出區域配置的策略:

LINE 財務長 In Joon Hwang 表示:「台灣是 LINE 非常重視的市場之一,我們提供許多資源扶植當地頂尖的新創團隊,鼓勵他們從台灣走向國際,這次對 Appier 的投資就是一個例子。我們期待未來能與 Appier 一起發掘更多市場上的潛力新興應用,加速亞太地區人工智慧與數位行銷產業的發展力道。」

台灣網路新創募資的管道已經逐漸暢通,下一個關卡是上市。最好他們能在台上市,不但能教育股市,將價值分享給台灣股民,也有助於知識跟經驗在台沈澱。不過這要看台灣金融系統能否承接。否則更有可能的狀況還是被海外網路企業併購,或是在美國或香港上市。