- 2021-05-26 週三 Google I/O 2021 — 工作軟體 Workspace|人工智慧模型 MUM 與 LaMDA|Google Shopping

- 2021-05-25 週二 簡訊實聯制大獲成功|開放設計|校正回歸與規模化

- 2021-05-19 週三 東南亞獨角獸 Gojek 與 Tokopedia 合併|華納媒體與 Discovery 合併

閱讀時間 10 分鐘

通常島讀討論的是科技如何「進攻」其他產業。但或許一般人更關心的是「我的產業將如何被科技衝擊」?

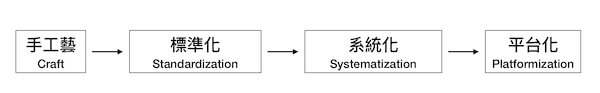

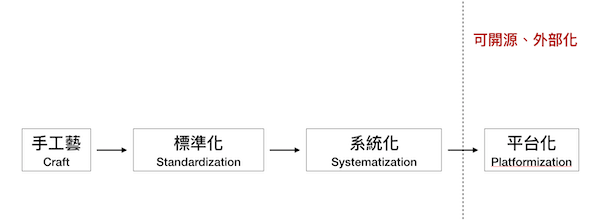

最近我為全國律師公會做了一場演講,主題是「科技業如何影響律師業」。同一個架構也適用其他專業服務業(professional service),如律師、醫師、會計師、機師等。因此今天我擴大討論,描述服務業創新都會經歷的四個階段 [1]:

- 手工藝(Craft)

- 標準化(Standardization)

- 系統化(Systematization)

- 平台化(Platformization)

越到後期,越向右走,工具的角色越重,專業者的角色越輕。整體是專業知識大眾化,服務標準不斷提高的過程。

手工藝

一開始,專家是一種「手藝人」(craftsman)。古典形象如下:一位律師、醫師或會計師坐在辦公室中,背後是一面書櫃,面前有張椅子。顧客坐下,傾訴他的疑難雜症。最後專家對症下藥,提出一個精妙的對策,例如發起一場訴訟、下醫療診斷,或是草擬募資文件等。

此時的專業服務過程高度客製化,充滿人情味與創意,仰賴專家多年的經驗,因此難以複製。就像手工藝一樣。

這種專業服務源自於印刷術所帶來的知識爆炸。一般人無法掌握所有參與社會必要的知識,就需要專業分工:一些人學習法律、一些人學習醫學、一些人學習會計。

然而專業分工也帶來良莠不齊的風險。正因為專業,一般人很難判斷從業人員的品質。「壞」專家可能會搶走「好」專家的生意。而且壞專家沒有受到完整的訓練,養成成本低,更容易低價搶市。若放任市場運作,造成劣幣驅逐良幣,就沒有「好」專家願意投入。

為了確保服務品質,顧客與專家們達成一個集體協議:專家必須自我約束,訂定教育與資歷的門檻,維持一定的品質與倫理標準。相對的,顧客集體允許專家們「壟斷」市場 — 也就是取得執照 — 禁止沒有執照的人競爭。

這形成今日的專業服務業 — 專家須取得執照才能提供服務。雖然缺乏競爭,因此價格高昂(笑話是「大部分律師請不起自己」),但品質穩定。

據說倫敦的計程車司機執照是世界上最難考的執照之一。不但要熟背倫敦複雜的地圖,還要實習一年!而大部分國家的計程車有獨特的車色、法定的費率,也都是為了杜絕沒有執照的人搶生意。否則乘客在路上招車,很難事先判斷司機的優劣。

專業服務都是高邊際成本(marginal cost)的行業,意思是要多服務一位顧客,就得花專家更多的時間。因此下一步是用標準化節省時間。

標準化

標準化(standardization)是將工作(job)拆分成多個任務(task),提取每一個任務的共同點,用工具將之「固定」下來。既節省時間,也維持品質。

在印刷時代,標準化的例子包括律師的合約範本(template)、會計師的審核表(checklist)、醫師的處方箋範本、顧問的標準訪談問卷等。

網路上有各種文件範本。圖:Scribd

標準化將業內的知識與流程「精煉」成一個工具。這也使知識與流程可以轉移,因此促成外包(outsource)。專家就能把部分工作交給菜鳥或助理,只要按表操課就行。專家能從重複的工作中脫身,做更有效益的事,如開發顧客或擬定策略。

回到計程車的例子。標準化的工具是地圖。有了地圖,普通司機也能達到不錯的導航水準。於是可以把媒合顧客「外包」給接線生。

到了電腦時代,出現更強大的工具,根本地改變了行業型態。

系統化

系統化(systematization)與標準化工具的不同,在於後者只是簡化一個任務,系統化卻是串接多個任務(task)。系統由一連串的步驟組合而成。人類只要在系統的起點輸入正確的東西,就能在終點獲得想要的結果。

現代的系統化工具多半應用電腦。如報稅軟體 — 只要用戶輸入正確資料,就能得到正確的報稅表格。

系統化工具也是今日科技創新的顯學。越多資料連網,系統能串接的步驟也越來越多。幾乎任何不須主觀意識判斷的任務,都會被納入系統之中。若你覺得你的工作很無聊、重複、常常想睡覺,那就表示沒有用到你的主觀判斷,遲早會被機器接手。

近來還出現一種新能力:機器學習(Machine Learning, ML)。機器學習賦予系統新的能力,能辨識模式(pattern recognition),例如圖像辨識、自然語言辨識。裝上機器學習,系統就能再串接更多步驟。

例如,過去法律判決須由人類來做。最近愛沙尼亞宣佈引入「AI 法官」,專門處理小額訴訟。AI 並不是突然懂法律或人情了,而是 AI 可以從過去的判決找出模式,再應用到新的案子之上。只要某一項任務累積了足夠的判斷資料,AI 就有機會替代人類。

再次回到計程車,Uber app 即是司機的系統化工具。Uber app 整合了找顧客、收錢、導航等步驟,甚至內建供需分析模型(機器學習),能預測不同時刻的乘車需求。過去老司機會教導菜鳥司機:「我告訴你一個很少人知道的客戶熱點,就是下午兩點以後的某醫院側門」。現在 Uber 能預測整個城市的動態需求。

隨著 Uber 出現,倫敦計程車司機忽然發現不論訓練再精良、自律再嚴謹,都很難跟 Uber 競爭。因為 Uber 司機有系統協助。就算倫敦計程車品質再好,若不能在需要的時間出現在正確的地點,顧客體驗也稱不上好。

靠著標準化、系統化工具,專家能簡化工作,提升效率。此一趨勢的終點是台灣的全身健檢:病人到不同的房間做不同的檢查:X 光、超音波、牙科、身高體重、視力、聽力等。每一個房間有一套電腦輔助一位護理師。最終由專家(醫師)做最後總結。

注意醫生只出現在最後步驟(紅框)之中。圖:三本診所

倒回去看,是醫師把原本手中的任務拆分,外包給護理師與機器。醫師仍掌控最終控制。可以說與手工藝時期的顧客關係相同,只是醫師多了很多協助。真正改變顧客與專家關係的是下一個階段。

平台化

平台跟系統不同之處,在於平台能支援多個專家與多個顧客。換言之,真正稀少的是平台 — 平台成為產業的核心。

Uber 是叫車平台。Uber 司機來來去去,顧客真正認得的只有 Uber。「專家」的角色已經非常淡了。

平台的優勢是能匯集所有專家的知識,提高平台的能力,嘉惠所有顧客。例如美國新創 InCloudCounsel 是「合約律師的 Uber」。其提供一套優秀的合約管理系統,方便企業聘請外部律師擬合約。

平台會根據顧客與律師的回饋,不斷更新平台功能。平台越強大,提供給所有顧客的服務越好,平台上的律師也能做得更快更穩定。

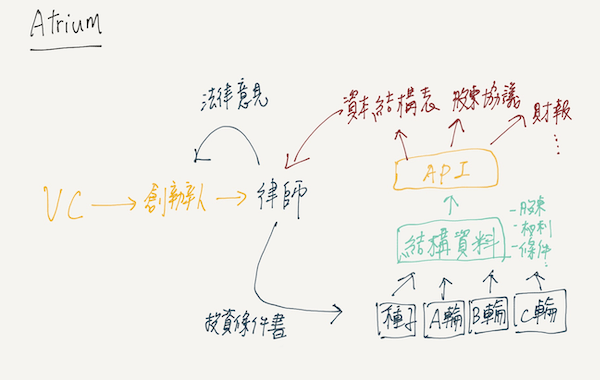

另一個例子是法律新創 Atrium。Atrium 比 InCloudCounsel 更激進,其創辦人 Justin Kan 亦是 Twitch 的創辦人。他以新創收到投資條件書(term sheet)來說明 Atrium 跟傳統做法的差異。

傳統上,若一家新創收到創投的 C 輪投資條件書,會把文件轉交給律師。律師再跟過去的募資文件一一比較,包括種子輪、A 輪、B 輪等。最後釐清各股東權利關係,然後出具一份資本結構表(cap table)。律師根據這個表再建議客戶說明是否要接受這一筆資金,以及若接受將對股東權益有何影響。這做法費時又容易錯。

Atrium 要做平台。因此其先把過去的文件輸入系統,擷取出結構性資料(structured data)— 可以比擬文件歸納出一張很大的 Excel 表。這個表是動態的,包括股東身份、價格、資金、權利關係等欄位。

現在收到新的投資條件書,同樣也輸入系統,就可以馬上產生新的資本結構表。速度快,也不易錯。

更重要的是 Atrium 平台可以不斷延伸。同一個資料庫不但能製作出資本結構表,也可以協助製作股東協議、財報、聘僱書等文件,就像一個資料庫支援不同的 app 一樣。

Atrium 也可以不斷進步。Atrium 服務越多顧客,平台就能持續更新。輸入越多種文件,平台就可以應用到不同狀況,提升服務所有顧客。

平台控制顧客關係

InCloudCounsel 與 Atrium 另一個特色是不按時計費,而是收固定費用(fixed fee)或訂閱制(subscription)。這是因為平台是軟體,有高昂的固定成本高,但邊際成本 — 也就是律師服務的時間 — 反而相對較低。因此其收費方式更像軟體即服務 (Software as a Service)或是軟體開發費。

這對顧客是好事。傳統「按時收費」模式導致一種自我矛盾 — 動作越快、賺得越少。顧客也不喜歡照小時付費;畢竟顧客在乎的是結果,而不是專家工作了多少時間。

更厲害的是隨著業務增加,平台收費會越來越便宜,因為單位成本更低。這也是平台的最終武器。相較於傳統專家,平台提供更透明、穩定、與越來越便宜的服務,終將掌握顧客關係。產業也將正式轉為以平台為核心。

平台的雙面刃

壞消息是門檻不斷降低、競爭增加,而機器替代了容易的工作。原本需要 10 位醫師的健檢,換成了 10 位護理師與 10 台機器。取得執照的計程車司機無法提供比 Uber 更好的體驗。

好消息是頂尖人士的影響力可以放大,掙到更高的報酬。5 顆星的司機訂單不絕。名師在教學平台上能一次教上萬名學生。

此外,平台也將「外溢」,開始服務非專家們。由於平台邊際成本低,自然會不斷擴大顧客群,甚至服務過去無法負荷的客群。Uber 從高級私家車專用,很快的擴張到業餘司機,市值反而更高。

開源(open source)平台也會出現,形成對封閉式平台的反撲。畢竟企業已經串接上封閉平台,要再串接開源的平台也很容易。

執照則將逐漸失去正當性。特別是由專家自訂的標準,將顯得越來越不合時宜。既然產業的核心是平台,標準自然應該由平台來訂。這也符合市場經濟。顧客透過平台汰弱淘強;平台則受政府的節制,由政府維持平台之間的競爭。

人類的必要性

人類依然有其地位,只是不再作為橫亙於顧客與專業知識之間的「守門人」,而是協助顧客運用平台的「嚮導」。大部分的需求會被平台所滿足。可是也會有更多細緻、深化的新需求誕生,仍需要人類解決。不論醫學如何進步,醫院門診始終絡繹不絕 — 因為新知識帶來細分的疾病分類,以及更多治療方式選項。

人類也不會被機器替代。至少在以下的工作上,仍需要人類:

- 介面:人喜歡被人服務,因此服務介面需要人的社交能力(social intelligence)

- 創意:(一般來說)機器只能重現人類辨識過的模式。要解決全新問題,仍需要人類的判斷。

- 道德:人只願意被人懲罰。所以仍需要人類做道德判斷。

- 信任:機器做錯決定不會痛、不會虧錢,因此令人難以放心。人們希望協助的對象有「切膚之痛」(skin in the game),共同承擔風險。

專家的天職是協助顧客取得專業能力。隨著資料連網,專業能力不再存於書櫃之中,而是存於平台之中,可以靈活的輸出。這將嘉惠更多人,提高服務品質。而必須轉變心態,學習利用平台提供服務。

[1] 主要改編自 Richard Susskind 與 Daniel Susskind 合著的《The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts》。

Uber 在短短 11 年創造極高價值,也引發眾多爭議。島讀分析 Uber 上市說明書,討論永不賺錢的公司的價值。

閱讀時間 9 分鐘

Uber 申請於紐約證交所上市,最近其上市申請書公開了。不論對 Uber 好惡如何,都不得不承認其達成創業的終極成就 — 開闢全新的產業。Uber 創造的價值也令人難以想像 — 就連創辦人自己都沒想到。

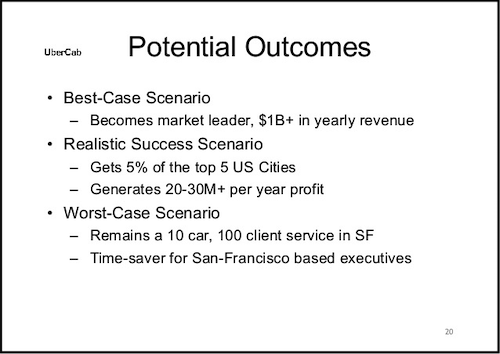

以下是 Uber 於 2009 年創業時的募資簡報。創辦人自己評估,最好的結果是每年 10 億美金營收。最壞的結果是成為服務 100 位舊金山富豪,擁有共 10 台車的出租車隊。

10 年後,Uber 於 63 個國家服務,一年營收達 110 億美金,合作司機全球超過 390 萬人,遠超過當初預估的最佳狀況。

此一 IPO 預估將是 10 年內最大,同時也是美國歷史上第 10 大的公開上市案。有趣的是,Uber 倒是幾乎從未達成上述投影片所預期的「合理結果」,也就是獲利。為何 Uber 能快速擴張,卻始終難以賺錢呢?

答案可以從 285 頁的上市申請書的編排順序理解。幾乎所有上市申請書都是先講「價值」,再講「風險」;而 Uber 的困境就是後者比前者更高。

價值來自網路效應

Uber 自 2010 年起席捲全球時,獲得投資人絕大的青睞。因為其結合了投資人最愛的「輕資產」模式,且對供應商 — 也就是司機 — 有強大的驅動力。

首先,Uber 收媒合費,但不負責實際載客。這就像建印鈔機一樣;Uber 只要做一套系統,未來每次司機完成載客,Uber 就能分 20%。固定成本雖高,但邊際成本(marginal cost)— 多服務一位顧客的成本 — 卻是趨近於零。因此當載客量越高,攤提的系統開發成本越低。這是非常有利的商業模式。

其次,Uber 讓任何人都能輕鬆載客。這大大擴大了司機的供給,也給予 Uber 絕佳的談判位置。相較於一般計程車司機,Uber 司機先天就有成本優勢,因為他們用的是原本閒置時間 90% 的車子。不論台灣大車隊團購 Sienta 多便宜,都比不上在停車場積灰塵的車子的折舊成本更便宜。

那時也是臉書、Google 稱霸的時代。人們逐漸意識到網路效應(network effect)的強大:平台的用戶數越多,平台對每一位用戶的價值越高。臉書擁有最多的用戶,人們就不想再用別的社交平台。Google 的用戶越多,Google 也就越懂得搜尋。

更強大的網路效應帶來「自我強化循環」(self-reinforcing loop),又叫「飛輪效應」(flywheel effect),就像輪子越轉越快一樣。例如,臉書用戶越多,廣告主自然越多;廣告越多,臉書就有更多錢開發吸引人的功能。同理,Google 用戶越多,就有越多網頁遵循 Google 的規則設計網頁;這又讓 Google 的搜尋比競爭者更準確。

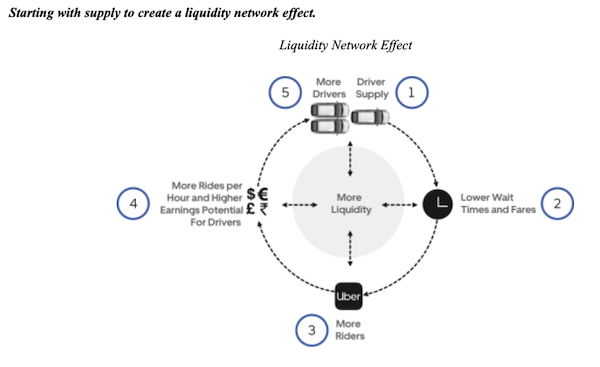

Uber 也有網路效應,也有自我強化循環,因此自然吸引投資者趨之若鶩。事實上 Uber 上市申請書中也畫出一個飛輪,叫「流動性網路效應」(liquidity network effect):

圖:Uber 上市申請書(以下同)

更多司機帶來更少的等待時間、更低的價格。這又帶來更多的乘客。更多的乘客帶給司機更高的收入,因此又吸引更多的司機。周而復返。

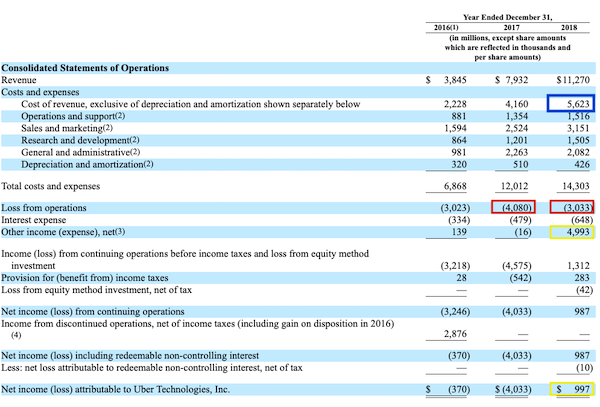

飛輪看起來完美,但 Uber 的結果卻跟臉書與 Google 大相徑庭。到前年為止,Uber 每一年都虧錢,累計虧損達 70 多億美金。去年跟前年的營業虧損(Loss from Operations)分別超過 40 億與 30 億美金。

2018 年總算帳上賺了近 10 億美金,但完全是因為「業外營收」(other income),也就是賣掉業務給俄羅斯跟東南亞的競爭對手 Yandex 與 Grab 所致。扣掉業外營收,Uber 去年仍然要賠近 40 億美金。

紅框為營業損失。黃框為「業外營收」。藍框為營收成本(cost of revenue)。

咦,為何有網路效應與飛輪,卻沒有賺到錢?因為競爭。

虧損來自缺乏轉換成本

從 Uber 與 Lyft 等叫車平台的連年虧損,科技界也開始意識到光是有網路效應不足夠。網路效應只代表平台所提供的價值能快速增加,但無法阻擋競爭者侵蝕利潤。要賺錢,必須有護城河,也就是有轉換成本(switching cost)。

Uber 的轉換成本並不高。大部分乘客都安裝不只一個叫車 app。換平台只是「一鍵」之遙。大部分司機也都在車上安裝數個 app,誰的條件好就選誰。結果是叫車平台競爭慘烈,沒有人賺錢。

在上方表格中,可以看到最高的成本項目是「營收成本」(cost of revenue)(藍框處),也就是經營所產生的成本。營收成本最高的項目是保險,其次是各種給司機與乘客的補貼與優惠。為了競爭,Uber 只能不斷下補貼,營收成本就居高不下。所有叫車平台陷入賽局困境:只要一方調高價格,其他方就會補貼搶客,導致沒人敢漲價。自然沒人賺錢。

Uber 對此困境沒什麼應對方法。在上市申請書中,Uber 試圖說其規模是補貼戰的優勢,但又說不清楚原因:

增加規模、創造領域領導地位與毛利優勢。

我們可以用優惠,如司機或乘客的優惠,來吸引平台兩頭的用戶來使用我們的服務,這有可能導致虧損,直到我們達到足夠的規模就可以減少優惠。. . . 在部分市場,其他業者有可能用優惠來對抗我們更具流動性的網絡的優勢,我們通常會跟進,就算導致虧損,來有效的競爭以及業務成長。一般來說,在一個區域市場中,我們相信擁有較大網絡的業者將有較佳的毛利。若競爭的叫車平台決定轉變策略,往短期獲利前進,並減少優惠以增加分潤的比例,我們相信我們就不用投資那麼多在優惠上 . . . 除了與同業競爭之外,我們也會持續用顧客折扣與優惠來增長我們相對於更低價競爭者的成長,例如個人購車,並維持司機與消費者的供需平衡。

十分語焉不詳。Uber 的理論大致是,平台越大,毛利越高,打補貼戰能撐得最久。就算打不死競爭者,至少可以吸引一般人不要買車,改為搭車 . . . 有沒有發現最後的邏輯跑掉了,從對抗競爭者,離題到吸引顧客別買車?

其實申請書中的這幾段話更直指核心:

我們自創辦以來累積了相當的虧損,其來自美國與其他主要市場。我們預期營運費用在可見的未來中持續地顯著增長,我們可能不會轉虧為盈。

. . . 我們尚未達成獲利,就算未來的營收隨著時間而超過直接的費用,我們也不一定能達成或維持獲利。

. . . 因此,我們可能不能達成或維持獲利,不論是近期內或永遠。

總之就是可能永遠不會賺錢。注意 Lyft 的上市申請書中有非常類似的警語。只是 Uber 變本加厲,重複警告投資者它可能永遠不會獲利。今天的 Uber 的最理想結局,似乎是成為叫車領域內最大的不賺錢公司。

你說:「Uber 只是客氣吧。它只是為了避免法律風險,必須提醒投資人所有最糟的可能性。」不,Uber 還明確指出商業模式的根本問題正是轉換成本:

我們的平台提供個人移動、餐點遞送與物流業的服務。我們在全球競爭,而我們競爭的領域非常破碎。我們在每一個產業都面對激烈的競爭,競爭來自既有的、穩定的、平價的競爭者,未來也將面對因為競爭壁壘低而出現的新競爭者。另外,在每一個市場中,產品之間的轉換成本是低的。

或許未來叫車平台會更像航空公司:提供重要的價值,甚至是社會不可或缺的服務;但每一家航空公司都不賺錢,不斷在破產與重整之間循環,更令投資人避之惟恐不及。

外部風險

以上是 Uber 商業模式「內建」的風險。但 Uber 還有嚴重的外部風險,就是各國的法規限制。我想台灣人很熟悉政府以及計程車產業對 Uber 的敵意,這裡就不贅述了。

Uber 另一個外部風險是市場集中。Uber 24% 的載客來自五大城市 — 洛杉磯、紐約、舊金山灣區、倫敦,以及巴西聖保羅。若任一城市對 Uber 由愛生恨,都將重創 Uber 的前景。

另外,Uber 15% 的載客來自接送機場。因此機場改變規範也會影響 Uber 營運。

而最根本性的外部風險,則是政府定義司機屬於 Uber 的「員工」。若成真,Uber 將必須負擔勞健保、退休金等成本,成為「重資產」的企業。這會重重打擊其估值,它也將必須徹底改變商業模式。

1,000 億的理由

那麼為何 Uber 市值還是上看 1,000 億美金?以下討論三個原因。

第一,也是最重要的原因,是因為資本市場同意「出行」是一個巨大且激烈變動的市場。出行不僅包含人類的移動,更包含餐點、貨物等運送。Uber 指出其月活躍用戶(每月至少用一次 Uber)只佔其所進入市場的 2% 人口而已。絕大部分人都還沒用過叫車平台,市場潛力巨大。

而只要有稍許變化,或許就會產生新的情勢,出現真正的壁壘。Uber 毫無疑問是此一市場的領頭羊。即便目前沒有決定性的壁壘,但 Uber 有許多「漸進」的領先,包括介面設計、動態定價、資訊傳輸,以及企業關係等,長期可能帶來新的優勢。

第二,申請書的一大亮點是餐點外送服務 Uber Eats。Uber Eats 上線僅 3 年,單季總收費已達 26 億美金,甚至還超過 Lyft 所有營收。而且持續飛快成長。因此有人說 Uber Eats 是「Uber 的 AWS」。

Uber Eats 主要服務企業,因此可以把服務做「深」,較有機會做出壁壘。企業需要穩定的供應商,也花較多錢串接系統,不會像消費者隨便換服務。不過,企業也比較錙銖必較,因此 Uber Eats 的分潤僅約 Uber 的一半。或許毛利低反而能嚇阻競爭者進入市場?

第三,自駕車(autonomous vehicle)是不穩定因素。自駕車普及的時間很難預測。有些人認為自駕車能拯救 Uber,替代最昂貴的司機。但 Uber 自己則是認為其他企業(如 Waymo)可能會先商業化自駕車技術。而當自駕車普及,可能也會降低產業門檻,使得競爭更劇烈。

寫到此,可以回頭討論為何我持續主張台灣政府應該留住 Uber。不是因為我看好 Uber 會賺錢,而是我看好交通產業正在劇變;留住 Uber 可以保留第一排觀眾席位,持續觀察趨勢發展。

趕走 Uber 將不只是趕走一家企業,也是趕走所有其將來衍生的所有可能性。自駕車即是一例。自駕車與叫車平台搭配可說是天作之合。可以想像叫車平台將是未來率先佈建自駕車的企業之一。台灣一旦趕走 Uber,Grab 也受限於法規不想進入台灣,那麼運輸業就進入保育瀕危物種的「溫室」,未來要追上自駕車發展就更困難了。

今天台灣政府打擊 Uber 的理由是「租賃車業」只能租車,若附帶駕駛需要一小時起跳。而且每次出租車子必須先回「總部」。未來 Uber 變成自駕車,在街上滿地跑,沒有「總部」了。政府又如何允許民眾「租」自駕車,但不准「搭」自駕車?

中資收購台灣粉專的傳言甚囂塵上。粉專是否有新聞自由?政府是否有權管理粉專的交易?當資訊爆炸,弱勢的不是媒體,而是大眾。

閱讀時間 11 分鐘

中資收購台灣粉絲專頁?

上週臉書上最沸沸揚揚的新聞,是許多台灣粉絲專頁(以下稱「粉專」)傳言遭中資收購。就我所知新聞起點是 Dcard 的這一篇《台灣已經進入準戰爭狀態了》。

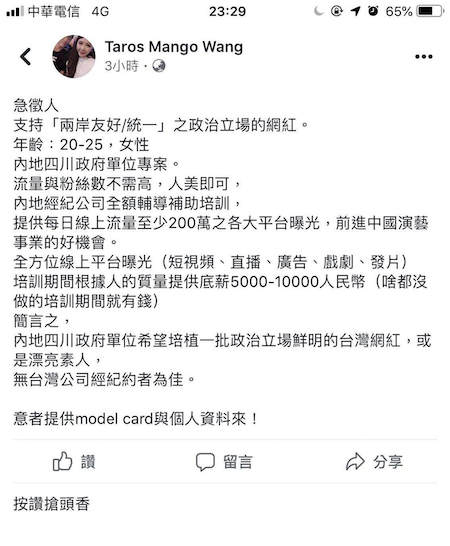

其中,作者貼出了一些粉專管理者與收購者的對話截圖。還有徵才網頁與兩岸交流活動要求應徵者「支持兩岸和平統一」。另外也有臉書用戶的相簿集結了對話截圖。例如下圖。

同時有人從側面推論粉專是遭到中資收購。如臉書帳號「星野宮子」整理了被收購的粉專列表。證據包括粉專的語氣轉變,出現簡體字或中國的內容農場文,以及改用中國的用語等。另外也有鄉民提供內線消息,以及粉專經營者自己出面證實出售。

一時之間風聲鶴唳,許多人擔憂中國將透過粉專操控台灣輿論,進而影響明年初的總統大選。正好,台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋以「中國政府如何利用假消息影響台灣選舉?」為題演講,更助長了熱潮。非常化約地概括之,沈認為中國是學習俄羅斯操弄烏克蘭輿論的手法,先催動社會分裂,破壞人民互信,並直到大選前才真正「發動」輿論。這促成烏克蘭公投「同意」回歸俄羅斯,不費一兵一卒取得烏克蘭。

台灣總統大選不遠,會不會重蹈烏克蘭覆轍?或至少像美國一樣,因為俄羅斯的操作而陷入嚴重分裂?台灣又該如何應對?

這也是我一直持續示警的問題。但當然很複雜。以下我分 3 個層次,從近期的實務作法,一直討論到長期的趨勢討論:

- 追查收購粉專的困難

- 購買粉專的正當性

- 如何處理假新聞 — 短、中、長期手段

追查收購粉專的困難

若真的要出手裁罰,首先必須證實粉專是被中資收購。但這幾乎不可能,因為缺乏證據。

鄉民可以靠蛛絲馬跡推測,可是「口氣變了」、中國用語、「多個粉專同時發同一篇文」等都只是主觀臆測,無法作為呈堂證供。頂多這些資訊可以間接證明粉專易手,或是多個粉專由一個組織掌控;但並不能證明是中資。就像台灣的 K-pop 粉專轉貼韓國內容,也無法證明背後是韓資一樣。

目前鄉民唯一追查到的資金來源,是來自台灣南部農會!是台灣人買的!但究竟是中國在台灣的買辦、藍營的民代,或綠營的首長買的呢?誰都有可能,誰都沒證據。

其實最可能大舉收購粉專的正是台灣企業。一方面培養與購買社交平台帳號,原本就是行銷公關公司的本業。二來就算是中資,應該也會透過台灣公司購買,畢竟地頭蛇好辦事。因此就算追查資金,多半也只會挖到台灣公司而已。

再說,要追究粉專管理者的身份,還得要臉書交出資料,更是幾近不可能的任務。我在《2018 科技三大主旋律》一文就討論過台灣治權與跨國平台的衝突。

這使得整個事件註定是羅生門。如果你看政論節目(我建議不要),應該很快會聽到以下對話:

綠營:「中國在收購粉專!」

藍營:「價錢那麼低,怎麼可能?是你們綠營自導自演吧。」

綠營再說:「低價是為了錨定(anchor)價格。等到接近選舉時,才可以殺價買到真正有影響力的粉專。」

眾人陷入無限懷疑迴圈 — 所有的證據都有可能是更大陷阱中的誘餌。

購買粉專的正當性

比證明資金來源更難的是證明買主的目的。聰明的操作者不會太快表露真意。臉書執行長馬克佐伯格在美國國會聽證時,指出俄羅斯「小編」並不是直接力捧川普選總統,而是針對種族、擁槍、同性戀、墮胎等敏感議題,兩頭操作,不斷創造分裂。這很惡劣,但在台灣並不違法,甚至受言論自由的保護。

因此就算抓到背後是中資,對方若只是散播一些政治言論,沒有違反公序良俗或「兩岸人民關係條例」、「選舉罷免法」,政府很難干預。

退一步說,大家都在買粉專。猜猜看,以下哪一位從不曾付費給粉專推銷自己?

- 韓國瑜

- 蔡英文

- 柯文哲

- 三星電子

- 鬍鬚張滷肉飯

我的猜測是全部都有,或至少有相關組織代為操作。「用粉專驅動消費者買單滷肉飯」跟「用粉專驅動民眾買單一國兩制」的界線其實很模糊。各大政黨也一直都在培養「網路聲量」,擴大自己的影響力。如果中資不能買粉專,那麼台灣的政治團體可以嗎?台灣的企業呢?

說到台灣的企業,不得不提最著名的「中資入台」案例 – 旺旺中時集團。旗下掌握了中天與中國電視台,以及中國時報。若連拿執照的傳統媒體都管不了,更不可能管一般粉專的交易了。

當我們認同組織與人有權表達意見,就很難限制他們購買粉專(或是電視台)來傳播言論,特別是當言論不是直接針對候選人或兩岸關係時。

如何處理假新聞 — 短期

雖然很難證實,但許多人(包括我)仍會擔心外國勢力透過社交平台,散播假新聞操縱台灣輿論。假設真有此事,該怎麼應對?

目前台灣主流的解方是要求政府打擊假新聞。而主要負責單位是國家通訊傳播委員會(NCC)。結果 NCC 第一次「打假」就導致主委詹婷怡辭職(蘋果日報):

去年九合一選戰到今年立委補選期間,假新聞滿天飛引發政府高層不滿,行政院、國安局和許多部會都「動起來」打假,身為廣電媒體主管機關的 NCC 卻遲無大動作,引爆綠營不滿。

. . . 綠委鄭寶清呼籲 NCC 加強管制假新聞,「政府垮掉,言論自由還會存在嗎?」詹說已啟動很多行政調查,會加快假新聞調查速度。

. . . 知情人士指,因詹主張媒體自律,NCC 拖到上週三才開鍘中天。

鄭寶清與詹婷怡的衝突,正顯示由政府「打假」的先天問題。原本媒體的天職是監督當權者,做三權以外的第四權(fourth estate)。現在第四權失靈,卻把權力交給當權者?

鄭寶清認為在非常時期,可以犧牲言論自由 — 因為言論自由是憲法的產物,「憲法(即中華民國)不存,也無言論自由可言。」而詹則維持傳統新聞自由的觀點,認為「政府最不該管的就是媒體」,希望仰賴媒體自律。

雙方急迫感不同,得到不同結論。無論如何,詹婷怡辭職,代表政府將更用力地管控媒體言論。這倒是符合全球的趨勢,除了在美國是臉書主動要求政府管理之外,法國、澳洲、新加坡政府也都提高對媒體的限制。

若要由政府介入,我較同意劉致昕的提議,學習加拿大政府設立「重要選舉事件公眾協定」(Critical Election Incident Public Protocol)。主要包含三步:

- 認定「操控輿論」為境外勢力干預大選的手段之一,適用「選舉罷免法」與「兩岸關係條例」等相關罰則。

- 成立「選舉事件對應小組」,由情治單位、選舉組織與法務部門主管構成。

- 當小組收到情治單位或警方的重大事件報告時,溝通社交平台,並向大眾公開並告知大眾應採行的步驟。

換言之,將此議題由 NCC 獨立出來,成立專門應對選舉的特殊組織。甚至學習法國與印尼,禁止在選舉前下政治廣告(或任何廣告?)。選舉是民主國家最重要的事件,值得特別謹慎小心。

用反壟斷節制平台 — 中期

如果中華民國沒有在 2020 年滅亡,那我們需要思考長期的機制,能一方面維繫言論自由,又不至於給當權者太大權力。這必須從稀缺入手才能得到最大效果。

過去的言論自由概念是奠基在「資訊稀缺,注意力過剩」的狀況之上。電視、廣播、報紙都是寡斷,因此令人擔憂的是資訊太少。所以憲法要保護弱勢的言論,創造「觀點的自由市場」(market of ideas)。如英國政論家約翰米爾頓所說(引用自方可成的演講):

即便各種學術流派可以大量傳播,然而真理已經親自上陣,如果我們懷疑它的力量而進行許可和查禁,那就是傷害了它,讓它和謬誤交手吧,誰看過真理公開交手時失敗呢?

當資訊有限,真理跟謬誤交手時不會失敗,因為所有人會幫忙檢驗。但那樣的時代已經離我們遠去。在資訊過剩的時代,真理跟謬誤交手不一定會失敗;但謬誤充斥媒體,真理連交手的機會都沒有。

沒有真理就沒有民主。民主的假設是人民有充分的資訊,能做判斷。若人民被誤導,民主就只是衝動的集結罷了。

因此長期遏制假新聞的方式是恢復「觀點的市場」。此時要關注的不是稀缺的媒體,而是稀缺的媒體平台,如臉書、YouTube 等。媒體平台形成寡占,因此民主政府必須保護弱勢言論平台,刺激競爭。這是反壟斷的領域,我曾多次討論過。簡言之,政府可以做的包括:

- 建立資料可攜帶原則(operability):強制平台允許用戶攜帶帳號資料至其他平台

- 監管平臺併購:禁止具有網路效應的平台併購其他具有網路效應的平台

- 寡占地位:宣布臉書、Google 在數位廣告市場上有寡占地位,引入相關反壟斷規範

- 鼓勵獨立言論平台,如公視或 BBC 之於大眾媒體的角色

我了解許多人會覺得以上建議「緩不濟急」,例如前述的鄭寶清立委。問題是若急迫性壓倒一切,或是認定台灣已進入「準交戰狀態」,那麼其實可以無限上綱到所有手段,包括戒嚴、拘禁異議份子、剝奪公民權等 . . . 也就是中國迫害人權所用的理由。大部分人應該無法接受現在授權政府不受節制的權力。

保護注意力權 — 長期

這一切聽起來都很悲觀。因為民主,因此台灣保護媒體自由。但也因為民主,使得操弄輿論的人有機會取得政權。而一切的根源是人類尚無法有效抵抗各種奪取我們注意力的手段。

資訊爆炸加上精準推薦,使得我們能活在一個完全符合我們喜好的同溫層泡泡之中,被聲氣相通的同志們圍繞。矽谷的天才科學家們與行銷業的心理專家們聯手,用各種手段勾引、挑撥、激起我們的情緒,讓我們的眼睛黏著手機,就狗盯著科學家手中的餐盤一樣。去年《科學》雜誌發表一篇論文,發現假新聞傳播的比真新聞更快 — 廢話。假新聞是有意識、有目標受眾的作品,當然更吸引人。「真」新聞必須四平八穩、正反並陳,當然枯燥。

若要真正的拯救人的注意力,光是制約平台恐怕也不夠,還需要有根本性的新制度。現在有法學家提倡新的人權,叫做注意力權(right to attention)。簡言之,是將人的注意力視為「人之為人」的基本因素之一,因此其他人或組織不得輕易侵入。

這有點像人的「身體自主權」(bodily integrity)— 他人未經同意,不可以隨便觸碰或移動你的身體部分。同樣的,未經同意,他人不可隨便佔據你的注意力。

注意力權是言論自由的反向思維。是把關注的重點從「發表意見的人」身上,轉到「受眾」的身上。也是建立在正視「稀缺的是注意力」的現狀上。若此一權利成立,將會徹底改變社交平台與媒體的運作。平台不用再擔心侵犯發文者的言論自由,反而要開始擔心過度侵犯受眾的注意力。

當然,「注意力權」還有很多待解決的部分,比反壟斷法更「緩不濟急」。然而爭一時也要爭長久;沒有長期思維只會陷入見招拆招,反而逐步失去自我的窘境。短期、長期手段都要有。至少本次爭議讓更多人意識到粉專也可能成為輿論爭奪的戰場。

話說回來,我發現三月出版的新書《紅色滲透:中國媒體全球擴張的真相》也是討論中資全球滲透媒體的狀況。於是我又陷入了懷疑迴圈:會不會近期的一系列爭議,只是為了打書而做的高明行銷?