閱讀時間 9 分鐘

以下事件有何共通點?

- COVID-19 再起

- 美國總統大選爭議

- 新台幣升值

- 中共軍機擾台

- 台灣未加入 RCEP

答案是它們幾乎都沒有影響台灣股市。於是大家常看到以下的新聞報導結構:

. . . . 本事件的後果嚴重。然而台灣加權指數勁揚 XX 點,顯示大眾的信心十足 . . . .

彷彿股票指數的漲跌能反映事情的嚴重性 — 既然股市持續看好,顯然這些事無關緊要?

當然不對。股市充其量只反映一部份人的反應,而非事件本身的意義。投資者的判斷也可能有錯,或是無法充分反映該事件的個別意義。例如加權指數大概不會反映台灣缺水的訊息,可是這對台灣的農夫很有意義。

更嚴重的問題是媒體居然仰賴股市指數來判斷事件的意義!這是因為我們已經失去共同評估事件重要性的機制。

版位的價值

過去人們可以根據媒體的版位判斷事情的重要性。頭版的新聞最重要,二版次之。電視新聞台播的第一則消息最重要,第二則次之。如果四大報、各大新聞台的第一則新聞都是同一件事,那麼它一定是重中之重。此時就算我個人覺得該新聞不重要,我也至少知道其他人都會看這一則新聞 — 社會集體關注同一件事。

集體關注就可以動員能量。社會遇上新的事件,就像人體遇見新病毒一樣,會啟動「免疫」反應。所有的人會討論、辯論,甚至辨別敵我、對抗。站在 A 方的人可以迅速集結,同時找到站在 B 方的「對手」。就算事件無法立即解決,但至少能釐清雙方的權力結構,以及主要的爭執點。多次動員下來,雙方的領導者有一天就能達成妥協。

然而可怕的是當社會沒有共識。例如在網路世界。

虛擬世界無共識

網路沒有版位限制。每個人看的媒體不同,「頭版」也不同。報紙與電視都成為分眾媒體,而且是主要服務超過 50 歲民眾的分眾媒體。個人也可以是媒體 — 川普是美國過去四年最強勢的媒體,不僅玩弄全球的注意力於指掌之間,同時拉抬了 FOX 與紐約時報等傳統媒體的流量。

然而當人們都在「滑」客製化的動態牆,住在自己建立的小社群中,就失去了評估重要性的集體共識。我覺得重要的,你不覺得;你覺得重要的,我不覺得。人是社群動物;當我無法預測其他人會不會關注一件事,我就無法決定自己該不該關注。

我個人最強烈的感受,是發現自己有時跟親人缺乏共同話題。當他們提到他們關心的事,例如美豬進口、中天電視台撤照時,我接不上話。因為我幾乎一無所知。那不是我關心的主題。同樣的,我也驚訝於他們不知道一些我覺得很重要的事。

關鍵在於許多人,包括我在內,現在是腦袋(注意力)放在虛擬世界,身體活在實體世界。虛擬世界沒有「頭版」,因此因實體世界而相遇的人 — 親人 — 很容易缺乏交集。

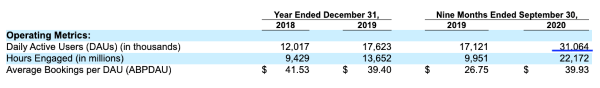

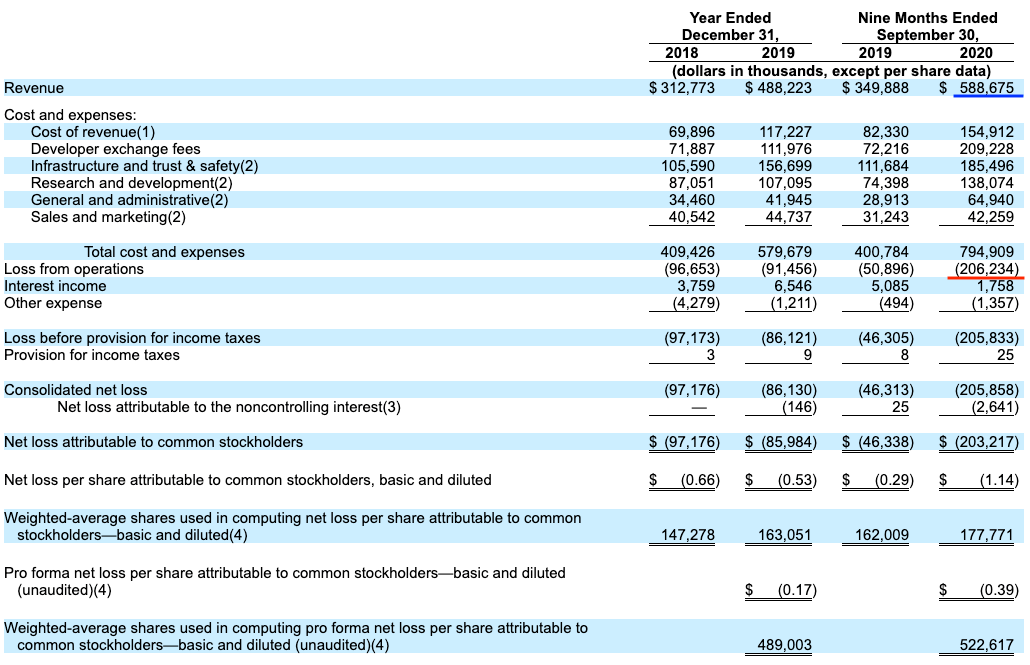

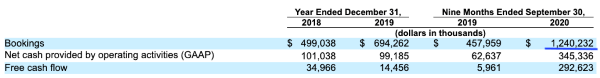

在我去年底寫的「國家與個人的新契約」一文中,指出網路開闢了一個虛擬世界,讓每個人都擁有「雙重國籍」,穿梭於實體與虛擬世界之間。虛擬世界越來越大、產值越來越高,侵蝕實體世界的控制權。今年的疫情更迫使人們長住虛擬世界,進一步擴大虛擬世界的力量 — 科技公司股票飛漲,「實體」公司災情慘重。

然而活在虛擬世界的腦袋,逐漸跟受限於實體世界的身體脫節。沒有共識,社會就無法動員能量解決問題。不知道大家是否有同感,現在不論多嚴重的新聞,似乎總是一下子就煙消雲散。疫情、中共軍機、貿易戰、美國總統大選 . . . 都很快地從視線中消失。更不用說是區域性的小新聞。每一個事件似乎都只在部分社群中擾動一些漣漪,卻沒有引發集體「免疫」,就旋歸平靜。

然而問題當然還存在,沒有消失,只是退出我們的視野之外。因此我們 — 至少我 — 更深層的恐懼是不知道哪一件事正在惡化,卻沒有人認真處理。如同雨滴落湖中,消失了;可是我們知道湖已經改變。只是不知道改變在何處,以及哪一天湖水將沖垮水壩。

缺乏共識的四個問題

一個無法集體判斷重要性的社會,至少有 4 個問題:

第一,與真相脫節。萬一新台幣升值其實很嚴重,需要社會快速地集體調整;卻因為缺乏共識而就這樣「過去」了,會導致後果更加惡化。我們只能祈禱該領域的專家認真負責,然而專家卻感受不到社會的集體壓力。

當然,這不是說過去仰賴媒體「頭版」就很理想。傳統媒體也有偏誤,不見得比股市指數可靠。但至少版位順序的解析度(resolution)更高,有分頭版、國際版、地方版等,代表不同的重要性。而股市是把所有的資訊包成一個指數。

以及,我們大致能預測媒體的誤差範圍與誤差來源。例如我不會盡信中天電視台把民進黨的缺失放在第一則消息,也會自動懷疑自由時報把國民黨的紕漏放在頭版。股市指數中的偏差無法釐清。

第二,政府無法有效管理。民主制度的基礎是人民表達意見,政府擇優處理。可是當每一件事似乎都不太重要,政府不知道優先順序,施政也進退失據。

反過來說,當人民難以大規模集結施壓政府,政府也更容易閃避質疑 — 反正只要拖到事情消失就行了。 於是政府施政越來越強調公關能力,用輿論操作手法跳過一個個質疑。

第三,失去集體脈絡(context)。理解一個議題是很累的(相信我)。要整個社會集體理解一個議題,更加倍困難。然而這成本會隨動員次數降低。就像神經網絡(neural network)訓練越久,處理速度越快。

而傳統媒體經常反覆討論同一個議題,例如藍綠惡鬥。久而久之,人們都能大致掌握「故事」的「基本設定」。遇到新的事件就能很快的形成共識,或者說是同步更新到下一個章節。

少了此一持續的共同過程,社會就失去集體的脈絡。每一次新事件都要從零學習。使得每個人都很疲憊,或者乾脆放棄。

第四,缺乏安全感。知道事情的輕重緩急,就會覺得一切在掌握之中。不知道,就會覺得世界缺乏秩序,有不安全感。不安的人需要依靠,就會尋求提供秩序的慰藉,例如宗教、極端組織、「陰謀論」、民粹領袖等。

實體世界需要秩序

擁抱虛擬世界的人常常忘了實體世界需要秩序。實體世界充滿稀缺(scarcity)。資源有限,決定了人類如何協作與分配資源。血統決定親疏,距離決定成本,財富決定地位 . . . 稀缺必然帶來各種階層(hierarchy),而階層就是秩序。實體版位的稀缺,自然造成了人們的注意力有優先順序。

實體世界的人都必然是階層中的一份子。人的身份也是稀缺的。每個人都代表他自己,其言行的後果都會反應到自己身上。你不會在陽台抽煙,因為你知道鄰居會抗議。為了維護秩序的穩定,人會傾向於同化、中庸,服膺既有的規範與習俗。

而虛擬世界的特色是豐盛(abundance)。網路沒有階層。在網路上無法靠槍桿子或金錢推動人們做事,也不能靠習俗、規範制人。必須要驅動人們自發性的行動,例如提出一個有渲染力的迷因(memes),讓人們自己轉載分享。

網路的身份也是豐盛的。人可以有不同身份,追求不同的自我實現。為了爭取注意力,匿名的人會傾向極端與差異化。而由於網路動員是自發性的,因此許多網路運動沒有明確的領導者,也沒有真正的對話「窗口」。結果實體世界的人想要回應網路的攻擊,往往不知從何下手;或是一頭剛撲滅「火勢」,另一頭又燒了起來。

把虛擬世界的作法帶入實體世界就會產生混亂。富有理想性的企業,例如 Google,發現難以用網路的概念經營實體組織。缺乏共識的人則互相猜疑,拒絕理解其他人的脈絡,稱對方為「左膠」或「陰謀論」。實體組織的基礎搖搖欲墜,例如川普拒絕承認大選結果 — 其實若川普「當選」,民主黨的反應也會一模一樣。

接下來我的預測是:

- 實體世界將更努力將秩序套在虛擬世界上。例如要求網路實名制、國家專用網路(如中國網路長城、印度封鎖中國 app),以及各國不斷要求馬克左伯格前去聽證。

- 虛擬世界持續侵蝕實體世界。例如川普率支持者挑戰傳統媒體、學術機構與政府機關的權威性(「疫苗不安全!」)。網路平台接管金融、言論與資訊的交流。

- 虛擬世界發展出自己的秩序。例如社群平台開始標示有疑慮的貼文、審查網路社群,以及平台交換資料等。讓每一個人的關注對象更透明,也更容易產生交集。

去年底我預測實體世界向虛擬世界要回權力,但沒想到疫情又給了虛擬世界一臂之力。實體世界的秩序日漸殘破,虛擬世界的秩序尚未確立。人類在青黃不接的時刻,更需要從彼此身上找到集體的安全感。