閱讀時間 12 分鐘

知名遊戲《要塞英雄》(Fortnite)製作公司 Epic Games 長期不滿蘋果 App Store 的重重限制,最近大動作發起正面挑戰。根據 iThome 報導:

Epic Games 在本週四(8/13). . . 在 iOS 版與 Android 版的《要塞英雄》(Fortnite)遊戲中,添增了自家的 Epic Direct Payment 支付機制,試圖繞過 App Store 與 Google Play 內建的金流,使得該遊戲直接被蘋果下架,Epic Games [隨] 即具狀控告蘋果,沒多久又傳出 Google 也移除了《要塞英雄》,Epic 同樣也對 Google 提告,在一天之內直接槓上全球最大的兩個行動程式市集。

不管是蘋果或 Google 都向各類收費或訂閱遊戲抽取 30% 的佣金,Epic Games 則指出,使用者透過 Epic Direct Payment 或其它第三方支付服務,最高可以節省 20% 的遊戲費用。且 Epic Direct Payment 早就被部署在個人電腦、Mac 與 Epic Games Store上 的遊戲。

Epic 挑戰蘋果,不只是對 30% 的討價還價,更是新舊平台爭奪對虛擬世界的掌控權。

蘋果的垂直整合

iPhone 是當代最有價值的平台,創造龐大的 app 經濟。這得益於蘋果的垂直整合模式。部落客 Ben Thompson 在文章《蘋果、Epic,以及 App Store》(Apple, Epic and the App Store)中,清晰的分析了此一模式的優勢。

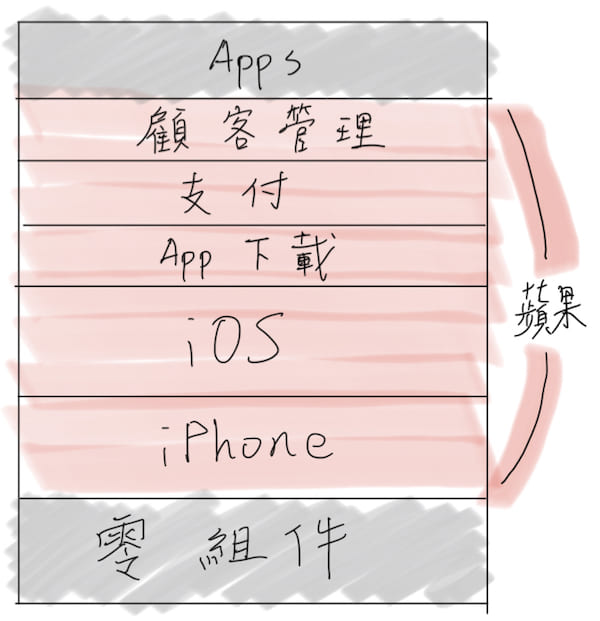

簡言之,自 Mac 電腦開始,蘋果便牢牢抓緊作業系統與電腦,但維持 app 與零組件的開放。到了 iPhone 更進一步,除了 iOS 與手機之外,在硬體端更掌控晶片(Apple Silicon)。在軟體端則控管 app 的下載,也就是 2008 年推出的 App Store。

接著,蘋果於 2011 年推出付費規範,限縮開發者必須用蘋果的支付機制,更嚴格的抓住顧客關係(customer management)。當用戶下載 app 時,真正交易的對象是蘋果。蘋果擁有顧客的裝置與信用卡資料,也是由蘋果開發票。開發者無法觸及顧客,或是辦理退費。

iPhone 的垂直整合可用下圖說明(圖片概念來自 Ben Thompson。我重畫以免侵犯著作權):

App Store 是革命性的軟體管理方式,更創造了三贏:使用者獲得方便、安全的軟體使用環境,更願意付錢。開發者享受史無前例的廣闊軟體市場,涵蓋 15 億 iOS 裝置。 iPhone 更具差異化,推升蘋果邁向世界最高市值企業。App 經濟隨之爆發。

值得一提的是小型開發者受益最大。再看一次上方的圖。其中由蘋果控制的紅色區域,都是小型開發者不必自製的部分。小型開發者與微軟、Adobe 等大企業站在同樣的基礎上,都有機會爭取用戶使用。App Store 賦予了小型開發者「信任」,讓用戶敢於付錢。

就連今天聽起來不便宜的 30% 分潤,在 2011 年也是破盤的低價。當時其他軟體通路不是充滿風險與詐騙(如開放網路);就是抽成超過 30%,例如實體通路(「燦坤」)或是線上商城(記得電子鈴聲下載嗎?)

可是巨大的成功埋下了腐敗的種子。App Store 從一個預期「勉強打平」的服務,一躍而成金雞母。蘋果要提高「服務」營收,就必須提高 App Store 的營收。於是蘋果近來許多作為更像是為了自己,而犧牲用戶與開發者。

例如蘋果強迫開發者需同時提供「Sign in with Apple」登入工具,或是禁止 app 提供第三方的支付連結。甚至連提醒用戶有其他支付管道都不行!結果是 iPhone 的使用者體驗更差,用戶如果想付錢給 Netflix、Spotify、Amazon(電子書)、 YouTube 或是 Hey,必須自己「尋找」外部的付費管道。

開發者們不滿意,但是都忍了。誰叫 App Store 帶來豐厚的營收呢?而且 App Store 的確提供許多價值,包括審核、管理、儲存、遞送 app 與金流等,這些都需要成本。而蘋果不論在財報會或是聽證會上,也持續自稱「開發者的好朋友」;說其提供開發者許多工具,讓開發者創造更棒的虛擬世界。

問題是這也是 Epic 的目標。

Epic 的跨平台

Epic Games 一開始是在 PC 開放、自由的軟體環境中誕生。但後來也踏入主機遊戲,例如與微軟共同開發《戰爭機器》(Gears of War)系列。直到微軟拒絕共同開發新一代的《戰爭機器》遊戲時,Epic 創辦人 Tim Sweeney 意識到不能一直仰賴大型遊戲製作商,於是轉向跨平台遊戲。其中最大放異彩的是生存遊戲《要塞英雄》(Fortnite: Battle Royale)。

《要塞英雄》不僅是一個橫跨 PlayStation、Switch、Xbox One、Windows、Mac、Android 與 iOS 的遊戲,它亦是一種「遊戲即服務」(Games-as-a-Service)。意指它不是收一次性費用 — 事實上玩《要塞英雄》是免費的 — 而是持續從玩家手中賺錢。通常是透過交易虛寶、裝飾品、特殊能力、高級關卡等。

Epic 的野心不僅於此。它想要創造一個複合性的虛擬世界,玩家在其中有更多互動行為。有些人稱此為「虛構宇宙」(Metaverse),源自於科幻小說《潰雪》(Snowcrash)。這類似電影《一級玩家》(Ready Player One)中的虛擬世界「綠洲」(Oasis)。台灣讀者更熟悉的比喻或許是任天堂的《動物森友會》:玩家可以「玩」,也可以像在真實世界中社交、交易,一起聽演唱會等。

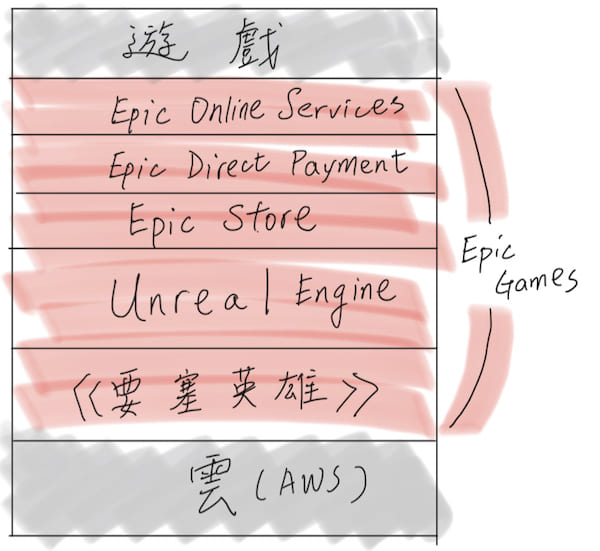

為了建構這個宇宙,Epic 開發許多工具,如遊戲與虛寶商城 Epic Stores、支付工具 Epic Direct Payment、跨平台工具 Epic Online Services 等。另外還有更基礎的遊戲引擎「虛幻引擎」(Unreal Engine)。遊戲引擎是一套遊戲開發環境,通常包含渲染、3D、劇本、場景、聲音等工具。遊戲開發者使用 Unreal 開發遊戲,就像網站開發者使用 WordPress 開發網站。

仔細看,Epic 提供遊戲開發者的價值,就是蘋果提供 app 開發者的價值:提供開發工具、銷售通路、品質控管,以及帶來顧客。可以用下圖表示:

Epic 同樣賦予更多開發者「信任」,擴大遊戲的市場;甚至擴大了遊戲的定義:遊戲不再只是娛樂,而是更像 app 了。

當遊戲開發者近似 app 開發者,Epic 的位置也與蘋果逐漸重疊,衝突於焉而生。表面上是金錢的衝突:遊戲/app 上架 Epic Store,必須分潤 12% 給 Epic;但如果用戶在 iPhone 上購買,還要被蘋果再抽 30%!

但更深的衝突是控制:誰負責管理虛構宇宙中的眾多「app」跟遊戲?假如《要塞英雄》中有一天出現了付費音樂服務 — 類似 Spotify — 蘋果也可以抽成嗎?假如出現惡意的內容,蘋果需要負責嗎?

不只 Epic Games 想做虛構宇宙,所有的遊戲串流服務,如微軟的 xCloud 與 Google 的 Stadia,也都往此目標邁進。因此也相繼被蘋果攔下,禁止上架。蘋果的理由正是它無法管控內容(The Verge):

蘋果的聲明:. . . 我們的顧客享受數百萬開發者所提供的優良 app 與遊戲,而遊戲當然可以存在 App Store,只要它們遵從所有開發者都適用的規範,包括單獨提供遊戲以供審查,以及出現在遊戲搜尋與排行榜上。

xCloud(與 Stadia)中有許多遊戲,不願意一一送交蘋果審查。蘋果為了管控安全就禁止上架。

說到底,這是兩種運算典範的衝突:雲與手機。手機典範可以蘋果的 Apple Arcade 為代表,裡面大部分是單機遊戲(類似《憤怒鳥》)。這些遊戲仰賴手機的運算能力。

但《要塞英雄》、xCloud 與 Stadia 仰賴雲。裝置相對不重要。遊戲的樂趣也更多來自玩家之間(跨裝置)的互動,而不是裝置的效能。從 Epic 的角度看,裝置只是遊戲的入口,不是遊戲的基礎。

既然要搶主導權,Epic 現在「翻桌」比較好。趁現在手機用戶僅佔 Epic 不到 20% 營收,講話還可以大聲。過去 Epic 也曾經說服 SONY 開放《要塞英雄》跨平台。

賈伯斯的堅持

但蘋果也不打算退讓。蘋果已通知 Epic 將移除其開發者帳號,並取消所有軟體工具權限。這不僅影響《要塞英雄》,還會影響任何使用 Unreal Engines 設計的 Mac 與 iOS 遊戲。

因為手機典範是蘋果的生計來源,而垂直整合是自賈伯斯以降的核心思維,不能退讓。過去蘋果曾面對相似處境。蘋果率先停止支援 Flash,引發 Adobe 的不滿。Flash 也是一個跨平台的軟體環境。當時賈伯斯解釋:

第六,最重要的原因。

. . . . 我們不在 iPhone、iPod 與 iPad 上支援 Flash 還有一個更重要的原因。. . . Adobe 希望開發者用 Flash 在我們的行動裝置上開發 app。

我們從痛苦的經驗學習到,允許一個第三方「卡」在平台與開發者之間,最終會生出差勁的 app,並拖累平台的進步與發展。若開發者逐漸依賴第三方的開發者資料庫與工具,它們就只能在第三方選擇開放 [蘋果提供的] 新功能的那一天才能享用平台的進展。我們不能仰賴第三方大發慈悲來決定開發者能否與何時使用我們的新功能。

這問題在第三方提供跨平台工具的時候更加嚴重。第三方有可能只有在所有支援平台都準備好時,才開放使用 [蘋果的] 更新。. . . 我們拒絕接受未來開發者被禁止使用我們的創新與優化,只因為競爭平台尚未提供同樣的功能。

. . . 我們的目的很簡單 — 提供開發者最先進、創新的平台,並且讓他們直接站在平台的肩膀上,開發前所未見的 app。我們希望持續增進平台,讓開發者能創造更精彩、強大、有趣且好玩與有用的 app。每一個人都贏 . . . .

蘋果不會讓出平台的位置,也不會讓第三方站在蘋果與開發者之間。可以預測未來蘋果會自力開發「虛構宇宙」或串流遊戲平台,進一步垂直整合。Epic 或許可以談到更低的分潤比例,但將面對一個更有決心的強大敵人。