閱讀時間 13 分鐘

紛亂的 2020 終於出現一線曙光。首支新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗即將完成臨床試驗,而且效果令人振奮。根據中央社報導:

美國輝瑞大藥廠(Pfizer)和德國夥伴 BioNTech 今天宣布,它們聯手研發的 2019 冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)疫苗第 3 期臨床試驗初步分析顯示,對 COVID-19 的預防效果超過 90%。

根據初步結果,接種兩劑中第 2 劑的 7 天後以及接種第 1 劑的 28 天後,達到保護病患效果。

輝瑞今天表示,這種實驗性疫苗對 COVID-19 的預防效果超過 90%,這是對抗新型冠狀病毒疫情的重大勝利,疫情肆虐全球已造成超過 100 萬人喪命,並重創全世界經濟和打亂人們的日常生活。

若疫苗順利於 12 月上市,將是破記錄的開發速度。一般藥物從開發到驗證完成大約要 5~8 年。但疫情爆發至今約 9 個月,顯現全球生醫業的動員能量。

以下我用 12 題 Q&A 來討論此一科技突破的意義。順帶一提,我是生物學的碩士,懂疫苗的基礎。但我不是醫師或免疫學家。

1. 發生了什麼事?

德國醫藥新創 BioNTech 與合作夥伴輝瑞合作開發的疫苗即將完成第三期臨床試驗。初步資料顯示效果卓越。

其中,BioNTech 負責開發疫苗。其原本研究針對癌細胞的 RNA 治療方法。後來創辦人夫妻檔 Ugur Sahin 與 Oezlem Tuereci 眼見疫情嚴重,選擇用同樣的概念研發 COVID-19 疫苗。

而輝瑞大藥廠(Pfizer)是醫藥巨頭,負責疫苗的規模化與商業化。其除了注資之外,主要負責執行臨床試驗、執照申請、公關行銷、量產及上架。任務不亞於 BioNTech。

2. 疫苗效果如何?

很好!美國食品藥物管理局(Food and Drug Administration, FDA)要求疫苗效果至少達要50% 才行。BioNTech/輝瑞團隊(以下統稱「輝瑞」)宣布目前觀察效果為 90%,是高分通過。90% 約略與小兒麻痺疫苗相當,遠高於流感疫苗的 40%~60%。

3. 90% 有效是什麼意思?

是指能降低 90% 的感染機率。在「同樣的狀況」下,如果未接受疫苗的人有 10 個染病,接受疫苗的只有最多 1 人染病。

實際的作法是輝瑞招募志願者注射疫苗。其中一半受試者為試驗組,施打的是真的疫苗。疫苗共兩劑,相隔 21 天。另一半為控制組,注射的是安慰劑(但受試者與施打者均不知情)。

注射後,受試者就回家過生活。受試者需定期回報狀況,例如有沒有感染、副作用等。回報資料則交給外部獨立的「資料監督委員會」(Data Monitoring Committee, DMC),輝瑞本身看不到集體資料。

當感染病例累積到一定數目,資料委員會就會像大選開票一樣,把門關起來,掀開「彌封」,一一比對感染者是屬於試驗組還是控制組。

在本例中,當 94 個人在注射第二劑疫苗的七天後感染病毒,委員會就做第一次的「開票」(interim analysis)。輝瑞宣稱疫苗有 90% 的效果,因此可推論其中最多 9 位病人是屬於試驗組。

4. 疫苗安全嗎?

還不能確定,但苗頭不錯。本次分析包含 43,538 位志願者接受試驗,而輝瑞說「未觀察到嚴重的安全疑慮」。但英國報導了有暫時性的暈眩。

不過目前的資料僅限於打完第二劑疫苗後 7 天。接下來輝瑞還要追蹤施打後 14 天,一直到施打後 2 年的狀況。

5. 有疫苗就能消滅疫情嗎?

不行。首先,從疫苗上市到普及還有很長一段路要走。後面會討論。

其次,輝瑞只提到疫苗讓人不生病,但並沒有說能預防受試者帶原,或傳播病毒。

6. 這支疫苗如何發揮效果?

疫苗的作用是讓身體提前「遇上」致病物質(pathogen),發動免疫機制,培養出能快速產生對應抗體的細胞。等到身體有一天碰上真正的病毒時,就能快速反應。

輝瑞採用 mRNA 疫苗。我們複習一下高中生物學。生物的蛋白質編碼於 DNA 之中。DNA 先轉錄為 mRNA(messenger-ribonucleic acid, 訊息核糖核酸)。mRNA 催動細胞質內的蛋白質生成機制,轉譯出蛋白質。

本次的 mRNA 疫苗是根據遍布新型冠狀病毒表面的棘蛋白(spike protein)所設計(見下方示意圖)。當此一 mRNA 被注入人體,人類的細胞會將之轉譯出棘蛋白,免疫系統就會辨識:「出現外來蛋白!很像以前碰過的壞東西!快產出抗體對付它!」於是人類有了免疫能力。

本次疫苗的兩劑分別模擬不同的棘蛋白,以提高疫苗效果。

RNA 疫苗是新技術。傳統的疫苗包含注射已削弱的致病物質(如小兒麻痺疫苗)、部分碎片(如 B 型桿菌疫苗)或是已死的致病物質(如流感疫苗)。RNA 疫苗的優點是生產快速、安全,以及已在一些癌症上證明有效。但這將是首次用於流行性疾病。

7. 疫苗的缺點?

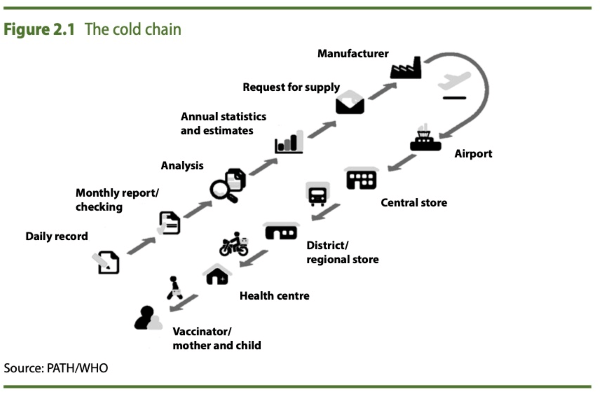

最大的問題是 RNA 在室溫會溶解。因此這個疫苗需保存於 -70℃ 中,略高於乾冰(-78.5℃)的溫度。輝瑞將必須建立冷鏈(cold chain)物流,確保從生產、運送、保存、到施打都符合標準,是一大挑戰。(如下圖)

台灣醫療水準高、人口密集,疫苗不必離冰庫太久或太遠,施打疫苗應該不是問題。但發展中國家或偏遠地區缺乏冷鏈設施或合格的醫療人員,施打品質就令人擔心。

在這一點上,輝瑞充分展露了商業夥伴的價值。其從一開始就信心十足,不但提出積極的臨床試驗時程,同時邊試驗邊擴大生產與物流規模、籌備冷鏈物資;並且還拒絕美國政府的投資(只接受預購),維持銷售上的自主權。這些大膽的投資讓輝瑞順利領先群倫。

8. 說到這個,其他疫苗的開發進度如何?

根據《自然》(Nature)雜誌 9 月的統計,全球有 166 個疫苗正在開發的路上。其中 29 個已進入或將進入臨床試驗期。

輝瑞是第一個足以公布第三期臨床試驗數據的團隊。緊追在後的是 Moderna 與劍橋大學/AstraZeneca 團隊。再往後有 Johnson & Johnson、Novavax、Sanofi-GSK 與 Merck 等,正將跨入第三期測試。

中國有 4 個疫苗也進入臨床試驗,但尚未正式公布第三期試驗結果。其中一家剛被巴西命令暫停試驗。

好消息是領先的三家都是用 mRNA 疫苗針對棘蛋白。其他的 26 家也大部分都是針對棘蛋白。因此如果輝瑞的疫苗有效,其他疫苗也很可能有效,只是效果與安全性不同。輝瑞的 90% 將成為一道低標;未來遠低於 90% 的疫苗都不容易取得核可。

更好的消息是 Moderna 的疫苗只需要 -20℃ 保存。劍橋大學/AstraZeneca 的疫苗只需冷藏,且據說儲備產能已達一年 2 億支。因此有可能第一個抵達台灣的不是輝瑞的疫苗。

9. 俄羅斯不是已經有疫苗上市了?

俄羅斯於 8 月核准疫苗上市。普丁更命名為 Sputnik V,取名自蘇聯率先發射至太空軌道的人造衛星「史普尼克 1 號」。

然而就在輝瑞發佈結果的隔天,俄羅斯才公布第三期臨床試驗的初期結果 — 共 16,000 位受試者 — 並宣稱 Sputnik V 有 92% 效力。換言之,疫苗還未完成臨床試驗就上市了。

其實疫苗的開發時間都差不多,真正的考驗是臨床試驗的速度與執行水準。俄羅斯提前上市時間,是用一般人代替志願者承擔風險。

10. 接下來會發生什麼事?

輝瑞的「資料監督委員會」將在出現第 164 個病例時做最後一次「開票」。輝瑞預期是下週。諷刺的是,試驗進度飛快是因為歐美疫情爆發,受試者被病毒環伺。相對的,台灣、紐西蘭與中國的疫苗開發者比較吃虧,因為無法快速累積病例。

委員會將根據第二劑疫苗施打後 14 天的反應分析疫苗的效果與副作用。若一切良好,輝瑞將向藥品監管單位申請加速審查。

同時輝瑞將加緊量產與運送,收購冰箱、液態氮、保溫箱等設施。輝瑞預估將於 2020 年底生產 5,000 萬支疫苗,供 2,500 萬人施打(一人兩劑)。在 2021 年生產 13 億支疫苗。

接著要解決兩個問題:

- 哪一些國家先獲得疫苗?

- 哪一些人先施打疫苗?

前者取決於國家與企業之間的協議。目前已知歐盟跟 Pfizer 預訂了 2 億劑,有權加購 1 億劑。日本預定 1.2 億劑。美國預訂 1 億劑,可加購 5 千萬劑。英國預訂 3 千萬劑。這表示 2020 年的產能已經分光了。台灣要到 2021 年才有機會取得。

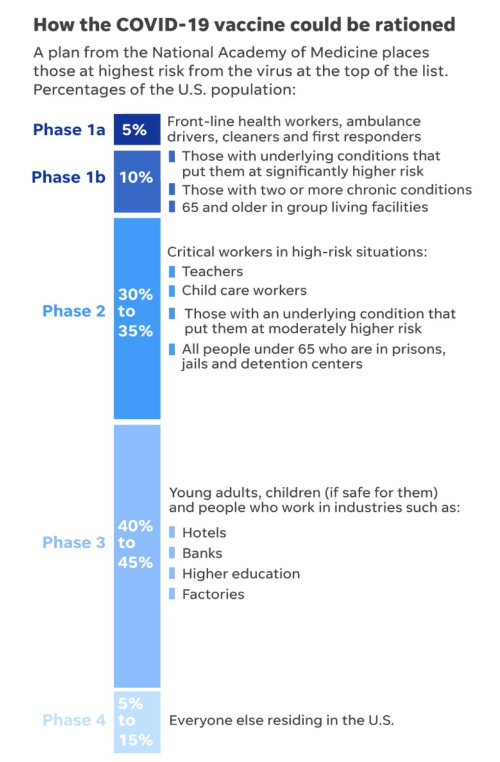

個人的施打疫苗順序可參考下圖。急診人員、救護車司機等是第一優先。老人、身體虛弱者其次。再來是身處高風險環境的,如教師、監獄中的老年人等。然後是青少年、兒童,任職於旅館、餐廳、工廠的人。最後是其他人,如電子報作家。我有心理準備明年也打不到疫苗。

11. 疫苗對科技和商業有何影響?

如前述,這是一場綜合性的競賽。從開發疫苗起跑,現在進入了臨床試驗的最後階段。接下來比生產、遞送,以及分配。哪一個政府能盡快談判價格、取得疫苗,以及安全的施打疫苗,就能率先恢復經濟運轉。

另一個綜合性的問題是人員管理。BioNTech 創辦人預期疫苗效果能維持至少一年。這表示接下來兩年內,將同時存在 4 種人:

- 已施打過疫苗

- 染病後痊癒因此有免疫力

- 未施打過疫苗

- 施打過疫苗但失去免疫力

前兩類人顯然應享有較大自由,可以旅遊、聚會等。因此需要某種數位認證,能快速辨識已有免疫力的人。這套系統必須適用機場、車站,也必須能跨國使用。許多企業應該也樂於採納 — 我相信迪士尼樂園會感激涕零的掛標語「熱烈歡迎有免疫力者蒞臨!」

另外,要如何檢驗出第 4 類,施打過疫苗但失去免疫力的人?因此診斷工具也必須持續精進。同時藥物(therapeutics)是治療的第一線,在疫苗普及前也不能荒廢。診斷、藥物與疫苗是三位一體,政府、企業與人民必須三方合作。

12. 疫苗對社會有何影響?

人們對未來有了希望。台灣疫情處理得宜,大家對疫情的創傷感受不深。但在疫情嚴重的地區,反覆的封城、大量的死亡與限縮的生活圈,讓人民精疲力盡,也對政府充滿猜疑、不滿。社會上陰謀論四起。人們看不見未來,變得悲觀、憤怒。

疫苗將重振人們對未來的期待。人們將再次想像移動、旅遊,「挑戰未知」。實體經濟(如迪士尼樂園)有望重啟。企業將由蟄伏改為進取,開始加大投資,或順勢內部改革,以預作準備。

但影響也不全是正面的。人們會因為疫苗而減少對立,轉向非零和(zero-sum)的思考?我不確定。至少爭取疫苗本身是一場零合競爭,將激化國家的敵對關係,也考驗社會的團結。經濟刺激措施將逐步停止;經濟將像停用類固醇的病人一樣,頓失依靠。

在疫情期間累積的新仇舊恨不會隨著疫苗問世而淡去。反而會在短暫的狂歡之後重新浮現。對政府失望的人將在解禁後用腳投票,奔走他鄉。

疫苗也可能讓人民更急切,對政府的期待更高,失望也更大。過去染病死亡是天災;未來染病死亡會歸咎於沒有取得疫苗,那就是人禍了。(因此如果輝瑞徵求我此時的建議,那就是四個字:戒慎恐懼)

如果疫苗成功控制疫情,那將是全球生醫產業的里程碑,當代的「曼哈頓計畫」。原子彈示範了人類科技的毀滅性,而疫苗則示範了科技的價值。在隧道中終於看到光線時,反而是最容易自亂陣腳的時刻。此時需要定下心,按部就班。把握這次危機,建立醫療體系的韌性,準備面對下一個挑戰。

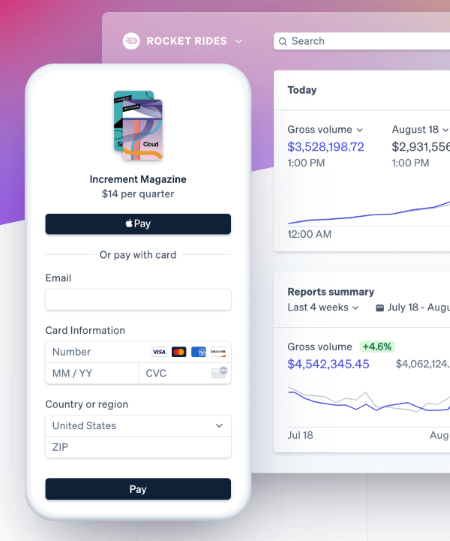

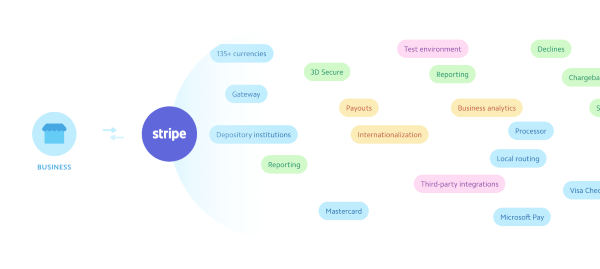

今天亞馬遜、微軟、Zoom、Uber 等大型企業都已是 Stripe 的客戶。這些客戶不需煩心支付的瑣事,可以專注於自己的專業領域。

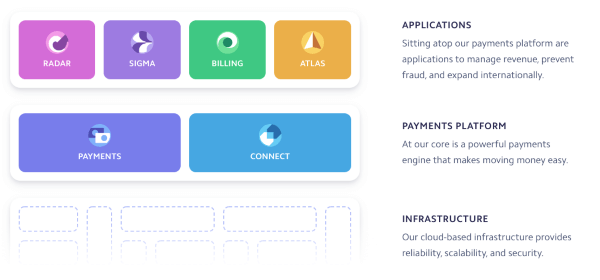

今天亞馬遜、微軟、Zoom、Uber 等大型企業都已是 Stripe 的客戶。這些客戶不需煩心支付的瑣事,可以專注於自己的專業領域。 此外還有許多測試中的新功能,包括提供企業貸款 Capital、協助企業內部分帳(例如 Uber 匯錢給 Uber 司機)的 Issuing、企業點數卡 Corporate Card,以及線下支付的 Terminal 等。

此外還有許多測試中的新功能,包括提供企業貸款 Capital、協助企業內部分帳(例如 Uber 匯錢給 Uber 司機)的 Issuing、企業點數卡 Corporate Card,以及線下支付的 Terminal 等。