閱讀時間 10 分鐘

慶祝科技島讀達成第 500 期!

我也覺得相當不可思議。沒想到為大家分析科技趨勢,已經超過三年了。感謝會員的支持,今天島讀網站上已有超過 175 萬字的商業分析,其中 110 篇文章開放免費閱讀。我們一齊為台灣社會貢獻了一些心力。

我會持續努力,讓島讀更加茁壯。也容我今天請大家幫忙:希望每位會員能介紹島讀給三位新朋友。也歡迎更多讀者加入島讀。謝謝大家。

進入正題。

iPhone 12 發表會

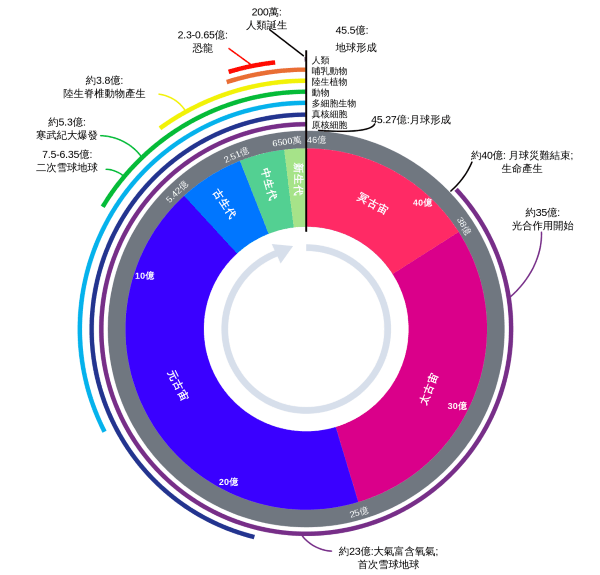

蘋果發表了 iPhone 12 系列手機。由於手機已是成熟產品,因此最值得關注的不是科技上的突破,而是經營策略。從本次發表會可以觀察到蘋果是一邊努力從 iPhone 上擴大營收,同時為下一個科技典範預作準備。

在擴大營收策略上,首先會看到 iPhone 拉出了一個非常寬且整齊漂亮的產品價格帶,從 399 美金的 iPhone SE,一直到 1,399 美金的頂規版 iPhone 12 Pro Max。

這是機海策略。過去當手機市場成長時,蘋果採單機(如 iPhone 4)或雙機型(如 iPhone 8 與 8 plus)策略。這樣做的優點是簡化顧客選擇、凝聚行銷力道,同時擴大生產規模,帶來供應鏈上的議價優勢。

到了市場飽和期,沒有新顧客,只有「舊換新」顧客時,蘋果就開始擴大戰果,增加產品品項(SKU),逐步建立從平價到旗艦一應俱全的產品線。這是因為顧客已經能辨識規格的差異;而蘋果的組織也成熟到足以同時推動多項產品線,優化利潤。

機海戰術的關鍵是必須維持跨產品的品牌價值,同時創造產品之間的差異化。那麼 iPhone 要在哪些地方不同,哪些地方一樣呢?

全線 5G

最重要的當然是軟體要維持一致。iOS 定義蘋果手機,因此不論硬體規格為何,軟體體驗必須相同。

另外,上網體驗也必須盡量一致。這也是為何 iPhone 12 的主打賣點是全線支援 5G 上網。新推出的 4 種 iPhone 12 全部支援 5G。這其實是少見的策略。其他廠牌大多將 5G 作為旗艦手機的差異化。例如上週公布的 Google Pixel 手機(中央社):

Google . . . 說明今年推出的 3 款 Pixel 智慧型手機產品定位包含入門款、5G 基本款和 5G 旗艦款 . . . .

Google 的作法很合理。5G 網路尚未普及、應用價值不明,歸入「Pro」級產品讓有錢人負擔,也可以做出差異化。那為何蘋果要全線採用 5G 呢?

有兩個可能原因。第一,中國的 5G 普及速度快。蘋果必須在中國跟上。

第二,美國電信商的補貼。5G 也有雞生蛋、蛋生雞的問題:沒有顧客使用,電信商就沒有動力建置;反之亦然。而 iPhone 在美國市佔 50% 以上;如果 iPhone 拖延,美國的 5G 生態動不起來。

其中,特別是在本場發表會搶盡鋒頭的 Verizon 需求最殷切。Verizon 是全球少數先部署毫米波(mmWave)5G 的電信商。毫米波是「最 5G」的 5G,頻寬最大、效能最高,但相對建置成本也最高,最需要盡快獲取顧客,分擔成本。因此 Verizon 格外需要拉攏 iPhone 的高收入顧客群。

許多人推測 Verizon 補貼了 iPhone 12 的部分 5G 成本,目標是挖角 iPhone 顧客跳到 Verizon。這重演了當年 AT&T(當時叫 Cingular)透過補貼 iPhone 推動 3G 的過程。

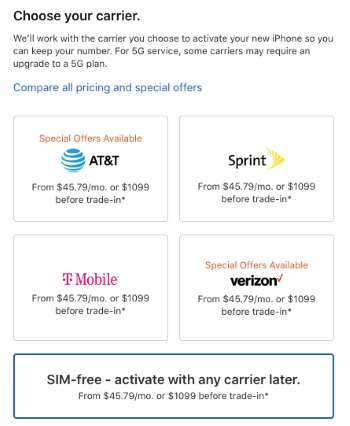

從下面的售價網頁截圖可見,美國的 iPhone 12 Pro 定價內含電信商補貼。其中 Verizon 與 AT&T 還提供額外的補貼方案。Sprint 與 T-Mobile 沒有跟進。

不過說實話,發表會上還是沒有提出 5G 令人信服的價值 — 我一直看不出 5G 的消費性應用。或許蘋果讓 Verizon CEO Hans Vestberg 擔任推銷 5G 的主秀,是怕萬一將來消費者反彈,可以轉移砲火?

除了 5G 之外,iPhone 12 與 iPhone 11 的差異不多。螢幕、機殼材質、鏡頭大致相同,甚至 iPhone 12 還少附了耳機與電源轉接器。因此其實應該把 iPhone 11 拉進來與 iPhone 12 一起看:iPhone 11 其實就是「無 5G 基本版」,而 iPhone 12 便是蘋果的「5G 旗艦版」。

蘋果產品策略的奧妙,在於靠著削減附贈零件、調動電信商補貼,來達到全線換新 5G,同時維持成本、創造完整的產品線價格帶。

基本版與 Pro 之別

當 iPhone 12 全系列都有 5G,又要如何做出「Pro」之間的差異化呢?蘋果的答案是相機。iPhone 12 基本版與 Pro 版的差異是史上最小,而且幾乎完全圍繞相機。以下我列出主要差異:

iPhone 12 / iPhone 12 Pro(Pro Max)

- 鋁殼 / 不銹鋼殼

- 最低容量 64 GB / 128 GB

- 超廣角、廣角鏡頭 / 超廣角、廣角與望遠鏡頭

- 錄製影片 30 fps / Dolby Vision 60 fps

- — / 光學雷達

- — / ProRAW 相機

- 光學影像穩定功能 / 感光元件位移式(sensorshift)光學影像穩定功能

- — / —(夜間模式人像)

10 項中的 8 項都是相機功能。其中,光學雷達(LiDAR)是透過發射與接收雷射來感知物體距離,並可製作空間的深度地圖(depth map)。蘋果宣稱光學雷達可幫助相機在夜晚提高對焦速度 6 倍。而 ProRAW 則是保留更多影像資訊的圖片格式。也都是攝影功能。

換言之,iPhone 的 Pro 指的是「專業」攝影師。在示範影片中,可見到攝影師用無人機與吉普車架設 iPhone 12 Pro 拍攝奔跑中的馬,另外還有婚紗攝影與時尚攝影。這已脫離一般人的使用範圍,顯示 Pro 系列是往生產力的定位移動,類似 Mac Pro 與 iPad Pro 的定位;而不再是過去訴求「奢侈」、「高級」的社交意義上的差異化。

未來我預期 Pro 系列的規格將跟基本版越拉越開,價錢也是。Pro 的主要目標是專業器材市場,如數位相機、攝影機等。Canon 與 Sony 要更擔心了。

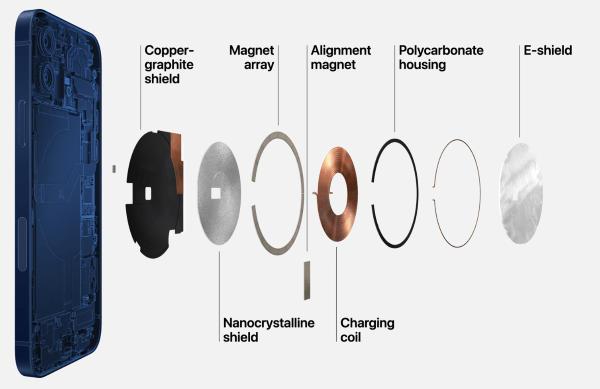

創造 MagSafe 生態

另一個擴大營收的打法是賣周邊產品。蘋果是箇中高手。這一次蘋果推出 MagSafe 配件系列,根據蘋果新聞稿:

MagSafe 讓無線充電變成更好、更有效的體驗,並引入一個巧妙搭配 iPhone 12 的容易連接的配件生態系。MagSafe . . . 在充電線圈旁提供一系列磁鐵,能優化排列與效能,使其總是完美的連接 iPhone。

無線充電常見的問題是一沒有「對齊」就會充電失敗,以及無法邊充電邊手持使用。因此蘋果在 iPhone 12 內嵌入磁鐵,讓充電板自動「吸住」對齊。此外,磁鐵也可以吸住手機殼、皮夾、車用手機架等。

iPhone 12 相容 Qi 無線充電標準,但唯有自家的 MagSafe 提供快速充電。我猜測 MagSafe 會包含認證晶片,唯有通過蘋果認證的產品 — 付蘋果錢的 — 才能支援快速充電功能。蘋果又多一個營收來源。

HomePod mini 的擴增實境夢

最後來看一下蘋果同時發表的平價聲控裝置 HomePod mini。為了說明 mini 的使用情境,蘋果不惜成本打造了一個樣品屋。看了我不禁感嘆,蘋果眼中的「一般人」的生活環境跟一般台灣人很不同。

蘋果寄望 mini 能在聲控裝置上扳回一城,因此定價 99 美金,是蘋果旗下最便宜的電腦裝置,定價相當「不蘋果」。不過整場發表會看下來,蘋果仍然側重於強調 mini 的音質、與蘋果生態的整合性、安全性與隱私權。對於 Siri 的「智能」蘋果還是語多保留,有自知之明。

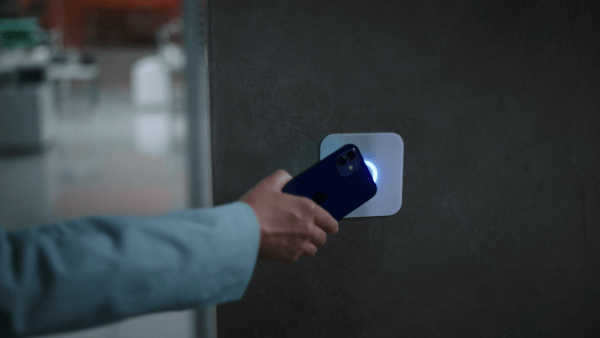

但 mini 有一項亮點,就是內建了 Ultra-Wide Band(UWB)無線晶片 U1。當用戶的 iPhone 靠近時,mini 會自動感知 iPhone 上的內容,接手播放(hand off)。

我介紹過 U1 是一種無線傳輸晶片,其解析度比藍牙與 WiFi 更高、延遲遠低於 GPS 與藍牙。缺點是傳輸距離短,以及資料傳輸速度低於 WiFi。因此 U1 很適合室內使用,有人稱之為「室內 GPS」。如果在房子內到處「灑」U1 晶片,電腦就能繪製出一個完整的「室內圖」,以及判斷(手持 iPhone 或 Apple Watch)的人的位置。

除了上次提到的 AirTag 之外,蘋果自 Apple Watch Series 6 之後,所有個人裝置,包含新的 iPhone、iPad、AirPods 等,全部內含 U1 晶片。蘋果正在建立私有的家中無線網路。

蘋果為何要在家中佈滿 U1 晶片?不確定。發表會上有小一段影片暗示了 U1 晶片的一項用途:開門。今年蘋果在 WWDC 便推出新的數位鑰匙,結合了 U1 晶片與近距離無線通訊(NFC)功能。

若再搭配本次 iPhone 12 Pro 新加入的光學雷達(LiDAR),就可以更快畫出完整的室內「深度+相對位置圖」。這有很多潛在用途,例如智慧家居、擴增實境,或是做為機器人的前導準備。可以確定的是,蘋果正藉著其 iPhone 的領先位置,默默佈局下一手關鍵技術。